المعارف الفلكية الإسلامية.. أكاديميات ألهمت نهضة أوروبا الحديثة

قدَّم العالِم والفلكي المسلم محمد بن إبراهيم الفَزَاري (ت 189هـ/815م) أول محاولة جريئة في التاريخ لقياس عمر الكون؛ فقد افترض -كمن سبقوه من علماء الفلك- أن جميع الكواكب والنجوم والأجرام كان مبتدؤها من بُرج الحَمَل في السماء، ثم “قدّر لكلّ واحد منها سيرا معلوما فسارت من هناك، وإنّها لا تجتمع في المكان الذي بدت منه إلاّ بعد أربعة آلاف ألف ألف وثلاثمئة ألف ألف وعشرين ألف سنة (= 4,300,020,000/أربعة مليارات و300 مليون و20 ألف سنة)، ثمّ يقضي الله -عزّ وجلّ- فيها ما شاء ممّا سبق في علمه وقدرته. وإنّ الماضي من هذه الجملة -أعني المدّة المذكورة- إلى الهجرة: ألف ألف ألف وتسعمئة واثنان وسبعون ألف ألف وتسعمئة وسبعة وأربعون ألفا وسبع مئة وثلاث وعشرون سنة (= 1,972,947,723 سنة)”!!

ووفقاً لافتراض الفزاري هذا الذي نقله عنه المؤرخ ابنُ أيْبَك الدَّوَاداري (ت بعد 736هـ/1335م) في كتابه ‘كنز الدرر وجامع الغرر‘؛ فإن المدة الزمنية الفاصلة بين بداية التقويم الهجري ولحظة الانطلاقة المفترَضة للكواكب والنجوم في مسارها من برج الحَمَل هي: مليار وتسعمئة واثنان وسبعون مليونا وتسعمئة وسبعة وأربعون ألفًا وسبعمئة وثلاث وعشرون سنة (= 1,972,947,723 سنة)!!

ورغم أن علم الفلك المعاصر يتجاوز بمراحل افتراض الفزاري لعمر الكواكب؛ فإن جسارة محاولة الافتراض التي أقدم عليها -مع ضآلة إمكانيات عصره- تضعنا تماما في الموضع الصحيح الذي يمكننا من خلاله ملامسة العبقرية العلمية الإسلامية في مجال علوم الفلك، خاصة إذا علمنا أن العلماء الفلكيين اليوم يفترضون أنه يوجد ما يقارب 200 مليار تريليون نجم في الكون، ويقدّرون عمر الكون نفسه بـ13.8 مليار سنة، وهو ما يعادل افتراض الفزاري ثلاث مرات تقريبا!!

والواقع أن تلك القفزة الهائلة في علوم الكونيات التي أقدم عليها المسلمون جاءت مبنية على مراحل طويلة قطعها الإنسان تأمُّلًا في مجريات الأفلاك والأجرام السماوية من نجوم وكواكب، وترجع تلك المحاولات إلى أقدم عصور التاريخ المسجّل.

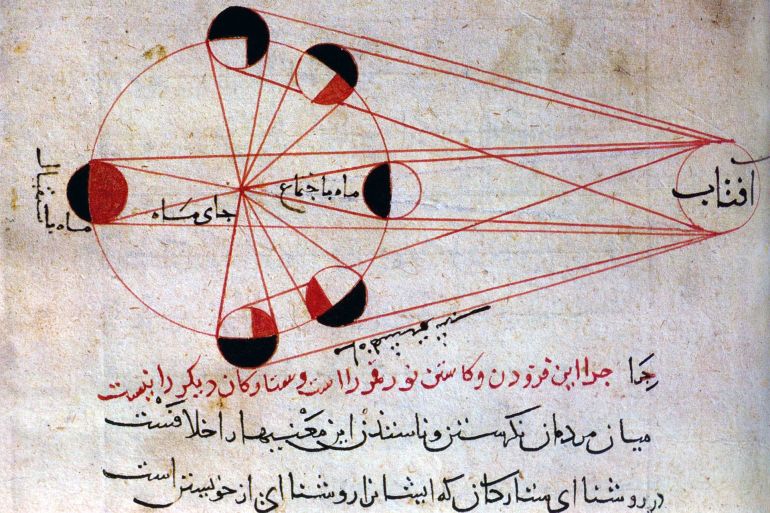

وهذا أمر طبيعي؛ فالسماء -التي تحيط بالأرض نهارًا بسطوع شمسها وليلا بلمعان نجومها- تجعل الإنسان يتساءل عن ماهيتها وأسرارها، فكيف أُغطِش ليلُها وأُخرِج ضُحاها، وكيف يبزغ قمرها ويتحرك فينتقل من طور إلى آخر منذ لحظة ميلاده، مرورا بكونه بدرًا يملأ السماء نورًا في ظُلمة الليالي، وانتهاءً بخفوت نوره فيتبدّد اضمحلالا ثم يتجدّد استهلالا.. وهكذا دواليْكَ!!

كلها بلا شك أسئلة دارت وتدور وستدور في عقل الإنسان ما دام ملتحفًا بالسماء ليلا ونهارًا، ولذا كان سؤال الزمن وكيفية قياسه أحد شواغل الإنسان منذ حقب ما قبل الحضارات المعروفة؛ فقد حاول معرفة قوانين وأزمان دورات الشمس والقمر لتحديد مقاييس الزمن، وهو ما يؤكده مؤرخ الحضارات الأميركي وِلْ ديورانت (ت 1402هـ/1981م) -في ‘قصة الحضارة‘- بقوله “إن الناس قاسُوا الزمن بدورات القمر قبل قياسه بالأعوام بزمن طويل…، وحتى اليوم ترانا نحسب موعد عيد الربيع بأوجه القمر”.

ولقد تطورت المعرفة العلمية الفلكية تطورا تدريجيا كلما تقدمت المدنية الإنسانية في مدارج الحضارة والعُمران، وجُمعت المعارف السابقة على اللاحقة بفضل جهود عصور التدوين البشرية؛ وهكذا اطّلع المسلمون على هذه المعارف الفلكية من مصادرها الأصلية، فتفهموها وهضموها، ثم نقدوها وصححوا زيوفها بمنهج تجريبي صارم، ثم طوروها وأضافوا إليها -عبْر أبحاثهم الحسابية والرصدية- من المنجزات النظرية والتطبيقية ما قطع بها أشواطا بعيدة في تراث البشرية العلمي المنهجي المتراكم عبر القرون.

ومن اللافت أن الاهتمام بالمعارف الفلكية لم يقتصر على علماء المسلمين المتخصصين فيها، بل تعداهم إلى كبار الأئمة من الفقهاء والمحدِّثين بمن فيهم علماء الحنابلة الذين نجد لديهم اهتماما خاصا بإثبات نظرية كروية الأرض، حسبما تعرض شواهدَه هذه المقالة؛ فهذا الإمام ابن عقيل الحنبلي (ت 513هـ/1119م) كان يطالع كُتُب علوم الهندسة والفلك وينقل مضامينها في سياق البرهنة والاستدلال العلمي المنطقي. وينقل شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي (ت 728هـ/1328م) -في كتابه ‘منهاج السُّنة النبوية‘- إجماعَ المسلمين على إثبات كروية الأرض والأفلاك عموما منذ عصر الصحابة.

وتقدّم هذه المقالة لقرائها جولة تاريخية مستفيضة في دروب علم الفلك الإسلامي؛ فتعرّف بملامح نشأته سياقا وتوظيفا، وتتقفّى أبرز معالم تطوراته ومحطات تحولاته، متوقفةً عند أشهر أعلام الشخصيات العاملة في هذا الحقل العلمي الحيوي في نهضة الأمم وتصدُّرها حضاريا، وترصد أهم أعمالهم (نظرياتٍ ومصنَّفاتٍ) في المعرفة الفلكية ومنجزاتهم العملية التطبيقية في آلاتها ومراصدها.

كما تُبرز المقالةُ سياقاتِ التبادل الحضاري في هذا المجال بين الحضارة الإسلامية والحضارات الهندية والفارسية واليونانية الغابرة، ثم مع لاحقتها الحضارة الغربية المعاصرة التي انتقل منها هذا التراث العلمي -بعد تحريره وتطويره- إلى بقية أنحاء العالم، لنقف بذلك أمام الحقيقة العلمية التاريخية التي تقول إن “العرب (= المسلمين) هم الذين نشروا علم الفلك في العالم كله في الحقيقة”؛ طبقا لما يؤكده مؤرخ الحضارات الفرنسي غوستاف لوبون (ت 1350هـ/1931م) في كتابه ‘حضارة العرب‘.

استيعاب شامل

تطورت المعرفة العلمية الفلكية تطورا تدريجيا كلما تقدمت المدنية الإنسانية في مدارج الحضارة والعُمران، وجُمعت المعارف السابقة على اللاحقة بفضل جهود عصور التدوين البشرية المتعاقبة. وعندما جاء الإسلام اطّلع المسلمون على هذه المعارف الفلكية من المصادر اليونانية والفارسية والهندية؛ فكان من أهم مصادر علم الفلك -التي دَرَسوها- تلك التي كتبها العالم الرياضي اليوناني كلوديوس بَطْلُمْيوس/بطليموس (ت نحو 170م) والتي ترجموها في عصور العباسيين الأولى، وهي: كتابه «المَجَسْطي في اقتصاص أصول حركات الكواكب» ورسالتاه «في ظهور الكواكب الثابتة» و«زِيج بَطْلُمْيوس».

وقد اشتهر من تلك المصادر الكتابان الأولان اشتهارا واسعًا؛ فكتاب «المَجَسْطي» (Al-Magest) “وصلنا في لغته الأصلية وفي عدة ترجمات عربية؛ [فكان] المرجعَ النموذجي الذي لعب في علم الفلك نفس الدور الذي لعبه كتاب «الأصول» لإقليدس (ت 265ق.م) في الرياضيات”؛ طبقا للباحث الفرنسي ريجيس مورلون في دراسته «مقدمة في علم الفلك»، المنشورة ضمن الكتاب الجماعي ‘موسوعة تاريخ العلوم العربية‘ الصادر بإشراف مؤرخ العلوم رشدي راشد.

وقد عرف المسلمون أيضا بعض النصوص الهندية القديمة في علم الفلك مثل «الآرجبهر/آرجبهد» و«زِيج الأركند» و«زِيج السند هند». وفي ذلك يقول المؤرخ الوزير جمال الدين القِفْطي (ت 646هـ/1248م) في كتابه ‘إخبار العلماء بأخبار الحكماء‘: “فمن مذاهب الهند في علوم النجوم المذاهبُ الثلاثة المشهورة عندهم، وهي: مذهب «السند هند» و«مذهب الآرجبهر» ومذهب «الأركند»، ولم يصل إلينا على التحصيل إلا مذهب «السند هند»، وهو المذهب الذي تقلده جماعة من علماء الإسلام وألّفوا فيه الزِّيَجَة (= الأزياج/الزِّيَج)”.

و”الزِّيج” (بكسر الزاي ومدّه وجمعه: أزْياج وزِيَج وزِيَجَة) مصطلح فلكي منتشر بكثرة في مدونات التأليف الفلكي العربي منذ أقدم العصور، وهو لفظة معرَّبة عن الفارسية وتعني اصطلاحا “الجداول الفلكية” التي ترصد حركة الكواكب وسَيْر النجوم وعلاقاتها الحسابية والرياضية، وهو ما يمكن التعبير عنه بالخرائط الفلكية التي تعدّها وكالات الفضاء اليوم للنجوم والكواكب والمجرات.

ويُعرّف ابن خلدون (ت 808هـ/1406م) -في ‘المقدمة‘- “علم الأزْياج” بأنه “صناعة حسابية على قوانين عددية فيما يخص كل كوكب من طريق حركته، وما أدى إليه برهان الهيئة في وضعه من سرعة وبطء واستقامة ورجوع وغير ذلك، يُعْرف به مواضع الكواكب في أفلاكها لأي وقت…؛ [فـ]ـيضعونها في جدول مرتبة تسهيلا على المتعلمين وتسمَّى الأزياج، ويسمى استخراج مواضع الكواكب للوقت المفروض لهذه الصناعة: تعديلا وتقويما”.

وللزِّيج استخدامات فلكية كثيرة غير التي ذُكرت هنا سنقف على بعضها لاحقا، ومنها “معرفة الأوْج (= أبعد نقطة يكون فيها الكوكب من الشمس) والحضيض (= عكس الأوْج) والميول، وأصناف الحركات من بعضها”؛ وفقا لابن خلدون.

وقد اعتمد الفلكيون المسلمون على القوانين والمؤلفات الفلكية المعروفة منذ ما قبل الإسلام، والتي -كما سنرى- كشفوا أغلاطها وصححوها ثم أضافوا إليها مكتشفات من أبحاثهم الحسابية الرياضية والرصدية؛ حتى إن مؤرخ العلوم العربية د. جورج صليبا يرى -في كتابه ‘العلوم الإسلامية وقيام النهضة الأوروبية‘- أنه “عندما بلغ علمُ الفلك الإسلامي النضجَ النظري… بعد القرن الثالث عشر (الميلادي/السابع الهجري)، أصبح من الصعب إيجاد عالم فلكي جِدّي لم يحاول إعادة صياغة علم الفلك اليوناني في هذه القرون اللاحقة؛ ففي تلك الفترة لم يَعُدْ بالإمكان لأيٍّ من ممارسي علم الفلك أن يُؤخَذ على محمل الجِد إلا إذا بذل مجهودا لحل مشاكل علم الفلك اليوناني الشائكة”!!

وتخبرنا المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه (ت 1420هـ/1999م) -في كتابها ‘شمس العرب تسطع على الغرب‘- عن الواقعية العلمية التي دفعت العلماء المسلمين إلى ذلك التطوير الثوري لعلم الفلك حتى لكأنه تجددت له نشأة أخرى على أيديهم؛ فتقول: “لئن أدرك الإغريق دوماً أن الشمول في نظرة واحدة كاملة، واكتشفوا النظام البديع والترتيب العقلاني في كل الظواهر الطبيعية؛ فإن العرب كانوا يرون الهدف العلمي الذي من أجله يهيئون أنفسهم بكلياتها ليس في إجراء تحقيق واحد أو عشرة تحقيقات فحسب، بل في المئات الكثيرة منها”.

وترى هونكه أن ثمة حاجات دينية ودنيوية دفعت المسلمين إلى اقتحام علم الفلك، وهضم كل المعارف الفلكية السابقة الواصلة إليهم من الهنود والفُرس والإغريق؛ “فلما كان العربي يسعى دوما إلى ربح مكسب مادي (= فائدة عملية) لتحقيقاته العلمية أولا بأول: كالقيام بالصلاة في مواعيدها المحددة، وتمييز ظهور القمر في شهر رمضان في لحظته الأولى، وتحديد سبل سير القوافل في الصحاري التي تقرر المصير في الموت أو في الحياة؛ فإنه كان يعلق اهتمامه الكبير على النتائج ومدى دقتها، على خلاف الإغريق الذين كانوا يتساهلون غالبا في الدقة، ويُهملون -عن رضا- كثيرًا من الحسابات العويصة. إن الأبحاث التي حققها العرب في ميدان علم الهيئة والتنجيم -تلبيةً لحاجاتهم اليومية- تطورت تطورًا كبيرا حتى أصبحت أسُسًا جديدة لعلم الفلك”.

ولهذه الأسباب اندفع المسلمون إلى ترجمة وتعريب كل ما كُتب عن علوم الفلك في الحضارات السابقة؛ فقد عرفوا بعض الأزياج الفارسية القديمة مثل «زيج الشاه» الذي يصفه المستشرق الروسي كراتشكوفسكي (ت 1371هـ/1951م) –في ‘تاريخ الأدب الجغرافي العربي‘- بأنه “كان أكثر مصنفات المذهب الفلكي الإيراني انتشارا في اللغة العربية، بل وربما كان الوحيد من نوعه؛ إذْ لا علم لنا بوجود ترجمات لمصنفات أخرى، ومن المحتمل أن الفُرس لم تعرف في هذا الفن كُتُبا غيره”.

وجاء ذكْر «زِيج الشاه» هذا لدى الجغرافي ابن رُسْتَه الفارسي (ت 300هـ/912م) في كتابه ‘الأعلاق النفيسة‘، فقال إن المنجّمين وعلماء الفلك -حتى عصر الخليفة المأمون العباسي (ت 218هـ/833م)- كانوا “لا يجدون الأحكام تصحّ إلا من «زِيج الشاه»، فقد أرّخوه بملك يَزْدَجِرد بن شَهْريار (ت 30هـ/651م) آخر مَن مَلكَ من ملوك العجم”، أي ملوك الفُرس الساسانيين. وقد أوضح كراتشكوفسكي ما أجمله ابن رُسْتَه هنا بقوله إن هذا الزيج “يبدأ حساب توقيته ببداية مُلْك يزدجرد [الثالث]، أي في اليوم السادس عشر من شهر يونيو عام 632” ميلادية الموافقة لسنة 12 هجرية.

اهتمام مبكر

ولئن اطلع المسلمون على المصادر اليونانية والفارسية والهندية التي أُلِّفت قبل الإسلام في علوم الفلك/الهيئة والتنجيم؛ فإن ذلك لا يعني انتفاء الحركة العلمية الفلكية بالعراق وبلاد الشام خلال العصر الإسلامي المبكر، ولاسيما عند العلماء السريان مثل القس ساويرا سابوخت (ت 47هـ/667م) والقس يعقوب الرُّهاوي (ت 89هـ/708م) في القرن الأول الهجري/السابع الميلادي.

وقد ذكرت مصادر التاريخ الأموي المبكر أخبارًا متفرقة عن اهتمام المسلمين بالظواهر الفلكية، وبعض ذلك كان امتدادا للتراث العربي الجاهلي في هذا المجال؛ ذلك أنه في الجاهلية “لم تقف معرفة البدو عند القمر وحده، بل عرفوا جيدا الكواكب التي احتلت المكانة الأولى بينها الزّهرة (Venus) وعطارد (Mercury)، أما فيما يتعلق بالنجوم فقد عرفوا منها ما لا يقل عن مئتين وخمسين نجما في تسميتها العربية الخالصة، جمعها بعناية فائقة في القرن العاشر الفلكي عبد الرحمن الصوفي (ت 376هـ/986م)”؛ حسب كراتشكوفسكي.

بل إن المؤرخ جورج صليبا توصَّل -في بحث له عن المعارف الفلكية عند عرب الجاهلية وأشار إليه في كتابه ‘العلوم الإسلامية وقيام النهضة الأوروبية‘- إلى أن “العلوم الفلكية التي يمكن توثيقها من تلك الفترة لم تكن مختلفة كثيرَ الاختلاف -من حيث النوع- عن العلوم التي كانت متداولة في المناطق المجاورة، مثل بيزنطة أو إيران الساسانية أو حتى الهند”!!

فمن معارف التراث العربي الجاهلي في مجال الفلك ما كانوا يسمَّونه “الأنواء”، ويعرِّفها كراتشكوفسكي بأنها “التنبُّؤ بحالة الطقس وتحديد فصول السنة الملائمة للزراعة نتيجة لخبرة طويلة الأمد بمراقبة طلوع ومغيب نجوم معينة”، ثم يشير إلى أنه بلغت مؤلفات المسلمين فيها التي بلغتنا عناوينها “أكثر من عشرين.. في القرنين التاسع والعاشر [الميلادييْن/الثالث والرابع الهجرييْن] وحدهما”.

ومن تطبيقات ثقافة “الأنواء” تلك في العصر الإسلامي ما رُوي من أن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (ت 86هـ/696م) قال يوما للإمام أبي عامر الشَّعْبي (ت 106هـ/725م): “من أين تهبّ الريح؟ فقال: لا علم لي يا أمير المؤمنين! فقال عبد الملك: أما مَهَبّ [ريح] الشمال فمن مطلع بنات نَعْش (= سبعة نجوم شمالية بكوكبة الدب الأكبر) إلى مطلع الشمس، وأما مهب الصَّبا فمن مطلع الشمس إلى مطلع سُهيل (= نجم جنوبي)، وأما الجنوب فمن مطلع سُهَيل إلى مغرب الشمس، وأما الدَّبُور فمن مغرب الشمس إلى مطلع بنات نعش”؛ وفقا للمسعودي (ت 346هـ/957م) في كتابه ‘مروج الذهب ومعادن الجوهر‘.

وقد اشتهرت الأخبار التاريخية التي تفيد بأن الأمير الأموي خالد بن يزيد بن معاوية (ت 85هـ/704م) كان شاعرا مثقفا، وعالما مهتما بعلوم عدة منها علم الفلك الذي عُرف عند المسلمين أولا بـ«علم الهيئة» أو «علم النجوم»، وقد وصلَنا من الآثار المنسوبة إلى هذا الأمير أبيات شعرية في التنجيم تسمَّى «ديوان النجوم»، وذكر المؤرخ الألماني كارل بروكلمان (ت 1376هـ/1956م) أن نسخة منها توجد بمكتبة كوبريللي وأخرى في مكتبة جار الله، والمكتبتان كلتاهما في إسطنبول التركية.

ومما يؤيد اهتمام الأمير خالد بعلم الفلك اقتناؤه بعض آلاته الأثرية البالغة النفاسة، وكانت ضمنها كُرَة نحاسية تبسط بعض المسائل الفلكية وهي -على ما يقال- من صُنع الفلكي اليوناني بطلميوس نفسه؛ وفقا لما أورده المؤرخ القِفْطي في رواية عن عالم فلكي مسلم -في الدولة الفاطمية- سمّاه ابن السنبدي (ت بعد 435هـ/1044م)، ووصفه بأنه “رجل كان بمصر، وهو من أهل المعرفة والعلم والخبرة بعمل الأَسْطُرْلاب (= آلة فلكية قديمة تكشف حركة الأجرام السماوية وكيف تبدو السماء في مكانٍ معيّن عند وقتٍ محدَّد) والحركات، وقد رأينا من عمله آلات حسنة الوضع في شكلها، صحيحة التخطيط”.

فقد حكى ابن السنبدي هذا أن الإدارة الفاطمية بمصر ضمّته -في سنة 435هـ/1044م- إلى لجنة فنية أوكلت إليها مهمةَ صيانة وفهرسة «خزانة الكتب» الفاطمية الكبرى بالقاهرة، ثم أضاف قائلا: “وحضرتُ لأشاهد ما يتعلق بصناعتي (= علوم الفلكية والرياضية) فرأيتُ من كتب النجوم والهندسة والفلسفة خاصة ستة آلاف وخمسمئة جزء، وكرةَ نحاسٍ من عمل بطلميوس وعليها مكتوب: «حُمِلت هذه الكرة من الأمير خالد بن يزيد بن معاوية»، وتأمّلنا ما مضى من زمانها (= تاريخ صنعها) فكان ألفا ومئتين وخمسين سنة”!! والظاهر أن هذه الكرة الفلكية صُنعت قبل عصر بطلميوس لأن المسافة الزمنية بينه وبين السنبدي أقلّ من عمرها المذكور بنحو 350 سنة.

ولم تكن كرة خالد الفلكية إلا مقدمة لغيرها من آلات مماثلة اخترعها الفلكيون المسلمون، ومن أهم نظائرها تلك التي وصلت إلى عصرنا وتحدث عنها المؤرخ وِلْ ديورانت -في ‘قصة الحضارة‘- فقال إنه “في عام 1081 (474هـ) صنع إبراهيم السَّهْلي (الأندلسي المتوفى بعد 478هـ/1085م) -أحدُ علماء بلنسية- أقدمَ كرة سماوية معروفة في التاريخ! وقد صُنعت هذه الكرة من النحاس الأصفر وكان طول قطرها 209 ملليمتر (5.81 بوصات)؛ وحُفر على سطحها 1015 نجماً مقسمة إلى سبعة وأربعين كوكبة، وتبدو النجوم فيها حسب أقدارها”!!

اندفاعة عباسية

ورغم تلك الأخبار والآثار المُنْبئة باهتمام واضح بعلم الفلك في عصر الأمويين؛ فإننا “لا نعثر على أي أثر [مكتوب] للجغرافيا الفلكية بين العرب في ذلك العصر. ولكنها تندفع فجأة كسيل جارف في نهاية القرن الثامن (الميلادي = الثاني الهجري)، ولا تكتفى بإبراز فرع جديد فحسب بل تُحدِث تحوُّلا ملحوظا في الفروع الأخرى التي تشكلت آنذاك” في ميدان الجغرافيا عامة؛ وفقا لكراتشكوفسكي.

وهذا “السيل الجارف” لأعلام وأعمال الفلك الإسلامي اهتمّ برصد طبقاته وشخصياته المستشرق السويسري هَيْنْرِخ سُوتر (ت 1340هـ/1922م)، الذي صَنَّف كتابا بالألمانية عنوانه: «أصحاب الرياضيات والفلك عند العرب وتصانيفهم»، وقد “روى فيه -بغاية الاختصار- تراجمَ نيِّف وخمسمئة رجل ممن اشتغلوا من العرب بالهيئة أو العلوم الرياضية، وذكر أسماء أكثر مصنفاتهم مع بيان ما نشر منها بالطبع، وما يعرف وجوده بنسخ خطية في مكاتب الغرب والشرق”؛ وفقا للمستشرق الإيطالي المتخصص في التراث الفلكي الإسلامي كارلو نلّينو (ت 1358هـ/1938م) في كتابه ‘علم الفلك عند العرب في القرون الوسطى‘.

وقد ذهب مؤرخو علم الفلك إلى أن أول عالم مسلم اهتمّ بعلم الفلك اهتماما علميا منهجيا هو محمد بن إبراهيم الفَزاري (ت 189هـ/815م) الذي برع في علم الفلك، وتعلم لهذا الغرض لغات أجنبية منها السنسكريتية الهندية. ويخبرنا القفطي -وهو المعروف بتتبعه النشيط لأخبار وآثار علماء المسلمين في العلوم التجريبية حتى عصره في منتصف القرن السابع الهجري/الـ13م- أن الفزاري “خبير بتسيير الكواكب، وهو أول من عُني فِي الملة الإسلامية وَفِي أوائل الدولة العباسية بهذا النوع”.

ولهذا السبب جعله الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور (ت 158هـ/775م) على رأس علماء الفلك في دولته، وكلفه مهمة ترجمة زيج «السند الهند» من اللغة الهندية إلى العربية، كما أمَر المنصور بـ”أن يؤلَّف منه كتاب تتخذه العرب أصلاً فِي حركات الكواكب، فولِيَ ذَلِكَ محمد بن إبراهيم الفزاري وعمل منه كتاباً يسميه المنجمون: «السند الهند الكبير»”.

وقد افترض الفزاري -كمن سبقوه من علماء الفلك- أن جميع الكواكب والنجوم والأجرام كان مبتدؤها من بُرج الحَمَل في السماء، ثم “قدّر لكلّ واحد منها سَيْرا معلوما فسارت من هناك، وإنّها لا تجتمع في المكان الذي بدت منه إلاّ بعد أربعة آلاف ألف ألف وثلاثمئة ألف ألف وعشرين ألف سنة (= 4,300,020,000/أربعة مليارات و300 مليون و20 ألف سنة)، ثمّ يقضي الله -عزّ وجلّ- فيها ما شاء ممّا سبق في علمه وقدرته. وإنّ الماضي من هذه الجملة -أعني المدّة المذكورة- إلى الهجرة: ألف ألف ألف وتسعمئة واثنان وسبعون ألف ألف وتسعمئة وسبعة وأربعون ألفا وسبع مئة وثلاث وعشرون سنة (= 1,972,947,723 سنة)”؛ طبقا للدَّوَاداري (ت بعد 736هـ/1335م) في ‘كنز الدرر وجامع الغرر‘.

ووفقا لافتراض الفزاري هذا؛ فإن المدة الزمنية الفاصلة بين بداية التقويم الهجري ولحظة الانطلاقة المفترضة للكواكب والنجوم في مسارها من برج الحَمَل هي: مليار وتسعمئة واثنان وسبعون مليونا وتسعمئة وسبعة وأربعون ألفًا وسبعمئة وثلاث وعشرون سنة (= 1,972,947,723 سنة)!!

ورغم أن علم الفلك المعاصر يتجاوز بمراحل افتراض الفزاري لعمر الكواكب؛ فإن جسارة محاولة الافتراض التي أقدم عليها -مع ضآلة إمكانيات عصره- لا ينقضي منها العجب والإعجاب، خاصة إذا علمنا أن العلماء الفلكيين اليوم يفترضون أنه يوجد ما يقارب 200 مليار تريليون نجم في الكون، ويقدرون عمر الكون نفسه بـ13.8 مليار سنة، وهو ما يعادل افتراض الفزاري ثلاث مرات تقريبا!!

وإذا كان العلماء المسلمون (عربا وعجما) قد شككوا في أرقام الفزاري وتوقعاته، لاعتماده على زِيَج (جداول) حسابات «السند الهند» القديمة فقط؛ فإننا نعدّه أول عالم مسلم يُدرك -قبل 1300 سنة من الآن- ما توصلت إليه وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) -في يومنا هذا وبإمكانيات هائلة في المال والرجال والآجال- من تقدير لأعمار النجوم والكواكب والمجرات بمليارات وملايين السنين الضوئية، علما بأن وكالة ناسا الفضائية الأميركية تقدِّر -على موقعها الإلكتروني- السنةَ الضوئية بـ9.46 تريليونات كيلومتر سنويا!!

ويزداد العجب من صنيع الفزاري إذا علمنا أن “معظم النجوم التي نراها بالعين المجردة في الغالب- على أبعاد [من الأرض] تتراوح بين المئتين والثلاثمئة سنة نورية (= سنة ضوئية)”!! وفقا للعلّامة الفلكي اللبناني منصور حنا جرداق (ت 1384هـ/1964م) في كتابه ‘أصول علم الفلك الحديث‘.

وحتى فيما يتعلق بمعايير قياسات السرعة في الفضاءات الشاسعة المسافات؛ فإننا نجد أن علماء الفلك المسلمين وضعوا اللبنة الأولى في توجُّه العلماء اليوم لاعتماد سرعة الضوء معيارا نموذجيا لتقدير القياسات الفلكية، فالعالم الفلكي أبو الريحان البِيرُوني (ت 440هـ/1049م) “قرّر أن سرعة الضوء أكبر بكثير من سرعة الصوت”؛ حسبما يعزوه إليه مؤرخ العلوم المستشرق الإسباني خوان فيرنيه (Juan Vernet ت 1432هـ/2011م) في بحثه عن إسهامات المسلمين في علم الفلك المنشور ضمن الكتاب الاستشراقي الجماعي ‘تراث الإسلام‘.

ومن اللبنات الأولى التي وضعها علم الفلك الإسلامي على درب السبق العلمي والمصطلحي في مجال الفلك؛ تداول مؤلفاته لافتراضات يظن كثيرون أنها وليدة عصرنا هذا، ومن ذلك نظرية “الثقوب السُّود/السوداء” الفلكية التي نجد إشارات إليها -في بعض كتب تراثنا العلمي الفلكي- بمصطلح “الآبار” بدلا من “الثقوب”؛ فقد ذكر هذا المصطلحَ المؤرخُ الكاتب محمد بن أحمد البَلْخي الخوارزمي (ت 387هـ/998م) وشَرَحه -في كتابه ‘مفاتيح العلوم‘- قائلا: “الآبارُ: دُرَجٌ في البُروج إذا بلغتها الكواكب نُحِسَتْ (= اختفتْ/أظلمتْ) فيها، واحدها: بئر”.

والطريف أن وكالة “ناسا” الفضائية تعبّر بـ”الآبار” عن “الثقوب السُّود” الفلكية؛ فقد جاء في موقعها العربي الإلكتروني تعريف لها يقول: “تعتبر «الثقوب السوداء» نتيجةً نهائية لانهيار النجوم الثقيلة، وهي «آبار» في نسيج الزَّمَكان (= الكون/الفضاء بالأبعاد الثلاثة مضافا لها الزمان)، يصل عمقُها إلى درجة لا تسمح لأي شيء -حتى الضوء- بالهرب منها”!!

تطوير متعاظم

مع مطلع القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي؛ جاء عالم الرياضيات والفلك محمد بن موسى الخوارزمي (ت بعد 232هـ/850م) ليختصر ويُعدّل ما قام به الفزاري من قبله بأكثر من نصف قرن، بناء على توصية من الخليفة العباسي المأمون الذي كان قد أنشأ ببغداد “بيت الحكمة” الذي يُعدّ أولَ مؤسسة علمية أو أكاديمية بحثية في تاريخ الإسلام.

وقد اهتمت هذه المؤسسة بالترجمة والعلوم التجريبية ومنها الفلك، ومن خلال ذلك تواصل التطوير “لمدرسة بغداد [الفلكية] التي دام زمن ازدهارها سبعة قرون (750–1450م [/132-854هـ])”؛وفقا للمستشرق الفرنسي غوستاف لوبون (ت 1350هـ/1931م) في كتابه ‘حضارة العرب‘.

وقد استند العالم الفلكي الخوارزمي إلى ما قام به الفزاري من أبحاث فلكية، لكنه أدخل عناصر من علم فلك بطلميوس اليوناني. ويتضح من «زيج الخوارزمي» أنه وضع جداول لحركات الشمس والقمر والكواكب الخمسة المعروفة آنذاك، مع شرح لطريقة استخدامها العلمي.

وقد أعجَب عمله هذا العلماء “فاستحسنه أهلُ ذَلِكَ الزمان من أصحاب [زيج] «السند هند»، وطاروا به في الآفاق، وما زال نافعاً عند أهل العناية بالتعديل (= الحساب الفلكي) إِلَى زماننا هَذَا”، فالتعديل الذي أدخله الخوارزمي على زيج «السند هند» الفلكي ظل مستخدما حتى القرن السابع الهجري/الـ13م؛ وفقا للقفطي الذي توفي منتصف هذا القرن.

ولئن كان الفزاري هو أولَ عالم يُعتدّ به في الحضارة الإسلامية له اهتمام علمي بالمصادر والأعمال الفلكية الهندية ونقْلها إلى العربية، ولاسيما زيج «السند هند»؛ فإن محمد بن كثير الفَرْغاني (ت بعد 247هـ/862م) -الذي جاء بعده بنصف قرن وكان أيضا زميلا للخوارزمي في مؤسسة “بيت الحكمة” العباسية- كان أول عالم مسلم يتناول تبسيط وتوضيح علم الفلك في مؤلَّف عنوانُه: «كتاب في جوامع علم النجوم».

وقد طبع رسالةَ الفرغاني هذه -التي وصفها كراتشكوفسكي بأنها من بين مؤلفات الفلك الإسلامية “تكاد تكون أكثرها شهرة في أوروبا الوسيطة”- المستشرقُ الهولندي يعقوب غوليوس (ت 1078هـ/1667م)، ونُشرت بعد وفاته بمدينة أمستردام سنة 1080هـ/1669م.

وضمن مصنَّفه هذا؛ يعرض الفرغاني -في ثلاثين فصلا- كيف يظهر الكون بطريقة وصفية لا تتضمن براهين أو معادلات رياضية، ونجد فيه وصفا لمختلف حسابات الأشهر والسنين وفقا للتقاويم العربية والسريانية والبيزنطية والفارسية والمصرية.

كما يبْسط الفرغاني القولَ في البرهنة على كروية السماوات والأرض التي اتفق علماء الفلك -قبل الإسلام وبعده- على حقيقتها، حتى إنه “ساق بعض البراهين المتداولة في أيامنا هذه لإثبات كروية الأرض، كاختلاف مواعيد طلوع نجم معين أو اختلاف الكسوف باختلاف الأماكن… إلخ”؛ وفقا لكراتشكوفسكي. ومن نصوص الفرغاني في ذلك قوله: “والدليل على ذلك (= كروية الأرض) أن الكواكب جميعا تبدو من المشرق، فترتفعُ قليلاً قليلاً على ترتيب واحد في حركاتها ومقادير أجرامها وأبعاد بعضها من بعض إلى أن تتوسط السماء، ثم تنحدر هابطةً نحو المغرب على ذلك الترتيب والنظام”.

ومن اللافت أن القول بكروية الأرض لدى المسلمين لم يقتصر على علماء الفلك، بل تعداهم إلى كبار الأئمة من الفقهاء والمحدِّثين ولاسيما من علماء الحنابلة؛ فهذا الإمام ابن عقيل الحنبلي (ت 513هـ/1119م) كان يطالع كُتُب علوم الهندسة والفلك وينقل مضامينها في سياق البرهنة والاستدلال العلمي المنطقي.

ومن ذلك هذا النص الثمين الذي يتحدث فيه عن مفاهيم فلكية وجغرافية مثل كروية الأرض وخط الاستواء، والذي خلده لنا الإمام الحنبلي أبو الفرَج ابن الجوزي (ت 597هـ/1201م) في ‘المنتظم‘: “قال أبو الوفاء بن عقيل: ونقلتُ من ‘كتاب الهندسة‘: ذَكَرَ علماءُ الهندسة أن الأرض على هيئة الكرة على تدوير الفلك، موضعُهـ[ـا] في جوف الفلك كالمُحّة (= صفَار البَيض) في جوف البيضة…؛ والأرض مقسومة نصفين بينهما خطُّ الاستواء، وهو [يمتدّ] من المشرق إلى المغرب، وهو طول الأرض، وهو أكبر خط في «كرة الأرض»”!!

ويقرر شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي (ت 728هـ/1328م) إثباتَ كروية الأرض ناقلا -في كتابه ‘مجموع الفتاوى‘- “إجماعَ” المسلمين الفقهي على إثباتها كما هو حال علماء الفلك قديما وحديثا؛ فها هو يقول: “اعلم أن «الأرض» قد اتفقوا على أنها كروية الشكل…؛ والأفلاك مستديرة بالكتاب والسنة والإجماع؛ فإن لفظ «الفَلَك» يدل على الاستدارة، ومنه قوله تعالى: {وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ}…، وأهلُ الهيئة (= علم الفَلك) والحساب متفقون على ذلك”.

كما نجده يناقش كثيرا -في ‘منهاج السُّنة النبوية‘ وغيره من كتبه الأخرى- مَنْ “قد ينازعون في استدارة الأفلاك [عموما] ويدّعون شكلا آخر” لها، جازما بأن “الأفلاك مستديرة عند علماء المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، كما ثبت ذلك عنهم بالأسانيد المذكورة في موضعها، بل قد نقل إجماعَ المسلمين على ذلك غيرُ واحد من علماء المسلمين، الذين هم من أخبر الناس بالمنقولات…، وقد دل على ذلك الكتابُ والسُّنة”!!

وقد استعرض المستشرق نلّينو -في كتابه ‘علم الفلك عند العرب في القرون الوسطى‘- مناقشةَ الإمام فخر الدين الرازي الشافعي (ت 606هـ/1209م) لبعض الآراء الفلكية اليونانية بما أثبتت لاحقا الأبحاثُ المعاصرةُ دقةَ رأيه فيه إلى حد كبير، ومن ذلك نظرية “مركز الأرض الذي هو عندهم مركز العالم، وإلى هذا الرأي ذهب فلكيو العرب بأَسْرِهم؛ فلم يرتب فيه إلا القليل من المتكلمين والمتفلسفين مثل الإمام فخر الدين الرازي”.

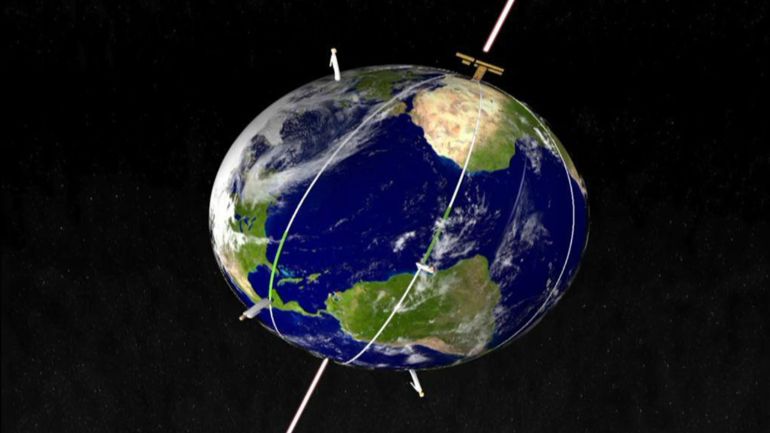

ومما يتصل بكروية الأرض مسألة الخلاف في دورانها؛ وقد استعرض نلينو تطور آراء علماء الفلك بشأن اكتشاف دوران الأرض حول محورها منذ عصر الإغريق، واضعا آراء علماء الفلك المسلمين في سياقها التاريخي من ذلك التطور؛ فذكر أن دوران الأرض قال به بعض فلاسفة اليونان وعلماءِ الهند، ثم قال: “أما العرب فلا أدري فيهم أحدا ظن أن الكرة السماوية ساكنة والأرض دائرة على محورها، اللهم إلا أبا سعيد أحمد بن محمد بن عبد الجليل السِّجْزي (ت 477هـ/1084م) الرياضي المشهور” والفلكي البارع.

وقد يُستدرك هنا على ما ذكره نلينو بأن العلامة الفلكي البِيروني كان أول من أثبت -في نهاية كتابه “الأَسْطُرْلاب”- أن الأرض تدور حول محورها، سابقا بذلك على الأرجح أبا سعيد السِّجْزي.

ثم يربط نلينو تلك الأقوال المبدئية القديمة بشأن دوران الأرض بمعزِّزاتها من أبحاث الفلكيين الأوروبيين في العصر الحديث، مشيرا إلى أنها انتقلت -بعد نحو خمسة قرون من قول السِّجْزي بفرضيتها- إلى دائرة الحقيقة العلمية الثابتة عبر مراحل من الاختبار العلمي. ذلك أنه “عند الإفرنج ما انتشر تعليم حركة الأرض الدورية إلا بعد سنة 1543م (950هـ) لما أوضحه كبرنك (= نيكولاس كوبرنيكوس المتوفَّى 950هـ/1543م) على وجه التخمين المرجَّح…، أما أول من أثبت بالبراهين الواضحة أن هذا الظن لا يناقض القوانين الطبيعية البتة فهو الفلكي والفيلسوف الإيطالي الشهير كلليو كللاي (= غاليليو المتوفَّى 1032هـ/1642م))”.

ومع كل ذلك؛ فإن الأمر استغرق قرنين آخرين حتى أخذ وضعه العلمي النهائي والحاسم، إذْ “لم يأتِ بالبرهان القاطع على حركة الأرض الدورية إلا [العالم] الطبيعي الفرنسي فوكول (ليون فوكول المتوفَّى 1285هـ/1868م) سنة 1851 (1267هـ)” عبر تجاربه العلمية في باريس.

ابتكارات أصيلة

ورغم الأهمية الكبرى التي أضافها كتاب الفرغاني إلى المكتبة العربية في علم النجوم والفلك آنذاك؛ فإن هذا العلم ظل يدور كغيره في فلك كتاب «المَجَسْطي» لبطلميوس اليوناني. لكن منذ نهايات القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي انتقل علم الفلك بجهود العلماء المسلمين إلى مرحلة الابتكار الأصيل، وأهم ما تميزت به هذه المرحلة هو وضع “الأزياج” الفلكية والجداول الرياضية.

لقد علمنا أن “الأزْيَاج” هي الجداول الفلكية الحسابية التي كان يُعرف بها سَيْر النجوم وحركاتها ومقاييس أحجامها، وكان يُستخرَج بواسطتها التقويم السّنوي حسابيًا، ومن أشهر من تعاطى بمهارة مع فنّ الأزياج محمد بن جابر الحَرّاني المعروف بالبِتّاني (ت 317هـ/929م)، والذي يقول عنه المستشرق غوستاف لوبون إنه “كان له من الشأن بين العرب ما لبطلميوس بين الأغارقة (= اليونان)”!!

وقد حرر خلاصة أعماله في مؤلف ضخم أسماه «الزيج الصابئ» الذي “احتوى… على معارف زمنه الفلكية كما احتوى كتاب بطلميوس” على نظيرتها في عصره. ويضيف لوبون أنه بسبب تلك الأعمال الفلكية المتميزة “وَضَع لالاند (الفلكي الفرنسي جوزيف لالاند المتوفى 1222هـ/1807م) الشهيرُ البتانيَّ في صف الفلكيين العشرين الذين عُدُّوا أشهرَ علماء الفلك في العالم”!!

وحسب ما يقرره الباحث الفرنسي مورلون في دراسته «علم الفلك العربي الشرقي بين القرنين الثامن والحادي عشر» الميلادييْن/الثاني والخامس الهجريين، المنشورة ضمن الكتاب الجماعي ‘موسوعة تاريخ العلوم العربية‘ المذكور آنفا؛ فإنه كان لكتاب «الزيج الصابئ» تأثير كبير على علم الفلك في الغرب اللاتيني خلال القرون الوسطى وفي بداية عصر النهضة الغربية، وذلك لأنه كان “المؤلَّفَ الكاملَ الوحيدَ في علم الفلك العربي الذي تُرجِم بكامله إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر” الميلادي/السادس الهجري.

ويضيف مورلون أن “إسهام البتاني [الفلكي يكمن] في ميدان الرصد الخالص”، ولذلك فإنه استطاع أن يقيس بدقة فائقة مَيْلَ فلك البروج أو دائرة البروج، متخطيا ومصحِّحا الأخطاء التي وقع فيها بطلميوس وبعض علماء الفلك العرب الذين سبقوا البتاني؛ فقد وجد البتاني -بعد رصد دقيق- أن أوْج الشمس (أقرب نقطة يكون فيها الكوكب من الشمس) على فلك البروج يقع على بُعد 22,50,22 (القِيَم العددية تساوي على الترتيب من اليمين: ثانية – دقيقة – درجة) من برج الجوزاء.

وتبنى البتاني قيمةً ثابتةً مبادرةَ الاعتدالين التي وردت في «الزيج المُمْتَحَن» الذي كان من واضعيه الفلكي البغدادي يحيى بن أبي منصور الفارسي المنجِّم (ت 230هـ/845م)، وهي المساوية لدرجة واحدة كل 66 سنة، وذلك بعد أن دقق في صحتها، وهذا ما سمح بإعادة حساب أرقام جدول الكواكب الثابتة الوراد في كتاب «المَجَسْطي» لبطلميوس اليوناني، فخفض عددها -بعد دراسة تجريبية ورصدية أكثر دقة- إلى أقل من النصف (489 بدلا من 1022)؛ وفقا لمورلون.

والبتاني -كغيره من أهل صنعته الفلكية في الحضارة الإسلامية- لا يتردد في تخطئة بطلميوس في المواضع التي تستحق ذلك، لكنه أيضا يعترف بصحة استنتاجاته “إذا كان قد تقصَّى ذلك من وجوهه، ودلّ على العلل والأسباب العارضة بالبرهان الهندسي والعددي الذي لا تُدفَعُ صحّته، ولا يُشكّ في حقيقته”؛ كما يقول في كتابه ‘الزيج الصابئ‘.

وقد جعل البتاني كتابَه هذا شرحا وتوضيحا واستدراكًا وإضافة علمية رصدية تجريبية لما سبقه من مصنفات في علم الفلك؛ فها هو يقول في مقدمته: “أوضحتُ فيه ما استعجمَ، وفتحتُ ما استغلقَ، وبيّنتُ ما أشكل من أصول هذا العلم، وما شذّ من فروعه…، وصححتُ فيه حركات الكواكب ومواضعها من منطقة فلك البروج على نحو ما وجدتُّها بالرصد، وحساب الكُسوفيْن، وسائر ما يُحتاجُ إليه من الأعمال”.

ولأجل هذه المنهجية العلمية التي اعتمدها البِتّاني؛ اعترف الباحثون الأوروبيون للبتاني بأن “رصده [هو] الأكثر شهرةً بحق، [فقد] رصد تغير زاوية الرؤية لكل من الشمس والقمر، وهذا ما جعله يستنتج -لأول مرة في تاريخ علم الفلك- أن كسوفات الشمس الحلقية ممكنة؛ لأن زاوية رؤية القمر في حدها الأدنى يمكن أن تكون أصغر بقليل من زاوية رؤية الشمس”؛ طبقا لما جاء في ‘قصة الحضارة‘ لديورانت الذي يضيف أن البتاني “وصل بهذه الأرصاد إلى كثير من «المعاملات» الفلكية التي تمتاز بقربها العجيب من تقديرات هذه الأيام”.

وهذا التميز في أعمال البتاني الفلكية هو ما جعل “كتابَه المؤلَّفَ الوحيد الكبير الأهمية في علم الفلك الشرقي ذي التقليد العربي، الذي عُرف ودُرس حتى عهد قريب نسبيا” في جامعات أوروبا؛ حسب مورلون. وتصديقا لما ذكره هذا الباحث الفرنسي؛ أكد المتخصص في تراث العرب العلمي الدكتور أحمد فؤاد باشا -في كتابه ‘التراث العلمي للحضارة الإسلامية ومكانته في تاريخ العلم والحضارة‘- أن أرصاد البتّاني “عن الكسوف والخسوف اعتمد عليها العلماءُ المحدَثون سنة 1947م في تحديد تزايد عجلة تحرُّك القمر خلال قرن من الزمان”!!

ثورات تصحيحية

أما أبو الوفاء البُوزْجاني (ت 388هـ/998م) الذي كان يعمل تحت رعاية حكام بغداد من السلاطين البويهيين الأولين؛ فيذكر غوستاف لوبون أنه كان “مجهَّزا بآلات متقنَة” للرصد الفلكي، ولذلك “استوقف نظرَه ما في نظرية بطلميوس من النقص في أمر القمر، فبحث في أسبابه” حتى أداه بحثه إلى اكتشاف ما سمّاه “الاختلاف/الانحراف القمري الثالث”.

ويلفت لوبون انتباهنا إلى تاريخية هذا الاكتشاف مسجِّلا براءة إنجازه للبُوزْجاني؛ فيقول: “والحق أن هذا الاكتشاف -الذي عُزي بعد أبي الوفاء بستمئة سنة إلى تيكو براهي (= الفلكي الدانماركي تيكو براهيTycho Brahe المتوفى 1010هـ/1601م)- عظيم إلى الغاية، فقد استدل مسيو سيديو (= المستشرق الفرنسي بيير لوي سيديو Louis-Pierre-Eugène Sédillot المتوفى 1875هـ/1292م) به على وصول مدرسة بغداد -في أواخر القرن العاشر (الميلادي/الرابع الهجري)- إلى أقصى ما يمكن لعلم الفلك أن يصل إليه بغير نظارة ومرقب (= تلسكوب)”!!

إننا نلاحظ -فيما مضى من معطيات- أن العلماء الفلكيين المسلمين -منذ أواخر عصر الأمويين وحتى ذروة البحث العلمي الجماعي والفردي الذي دعّمه الخليفة المأمون العباسي وما تلاه من جهود فلكية- لم يقتصروا على مجرد استظهار المؤلفات الفلكية اليونانية أو الفارسية أو الهندية، والتي كانت في أغلبها -ولاسيما اليونانية منها- نظرية ولا تركن إلى الجوانب العملية.

بل إن الفلكيين المسلمين خرجوا إلى ميادين القياسات العملية واستخدموا أدوات الرصد، فأحدثوا بذلك ثورة في التصحيح والتنقيح والإضافة للمعارف الفلكية السابقة، وكانوا أول من استخرج -بطريقة علمية- طولَ “درجة” من خط نصف النهار؛ إذ وضعوا طريقة مبتكرة لحسابها أدت إلى نتائج قريبة للغاية مما نعرفه اليوم، وذلك سنة 214هـ/829م في عصر الخليفة العباسي المأمون قبل أكثر من 1200 عام.

ففي هذه السنة؛ أمر المأمون العباسي ببناء مرصد في منطقة الشماسية ببغداد، وأتبعه بتشييد آخر أعلى جبل قاسيون بدمشق سنة 217هـ/832م. وكان المسؤولَ العلمي الأول عن مرصد بغداد الفلكيِّ العالمُ سَنَد بن علي المنجِّم المأموني (ت نحو 236هـ/850م) الذي كان يهوديا ثم أسلم على يد الخليفة المأمون، ويصف القفطيُّ سندَ المنجِّم هذا بأنه كان خبيرًا “بتسيير النجوم وعمل آلات الأرصاد والأَسْطُرْلاب، وَكَانَ واحدَ الفضلاءِ فِي وقته، اتصل بخدمة المأمون وندبه المأمون إِلَى إصلاح آلات الرصد وأن يرصد بالشماسية ببغداد، ففعل ذَلِكَ وامتَحن (= دقّق وصحّح) مواضعَ الكواكب”.

ويمدنا القفطي بمعلومات قيمة عن الفريق العلمي الذي أدار -مع سند المنجّم- مرصدَ الشماسية ببغداد، مقررا ريادية جهودهم في تأسيس الرصد الفلكي إسلاميا؛ فذكر أنه رافقه ثلاثة آخرون قررهم الخليفة المأمون لهذا الغرض، وهم: خالد بن عبد الملك المَرْوَرُّوذي (ت بعد 214هـ/829م) ويحيى بن أبي منصور (ت 230هـ/845م)، والعباس بن سعيد الجَوْهَري المنجِّم (ت بعد 246هـ/860م) الذي “صحب المأمونَ وندبه إلى مباشرة الرصد في جملة المتولين لذلك بالشماسية…، [وهم] أول من رصد في الملة الإسلامية، ثم تبعهم الناس بعد ذلك”.

إن هذه الاكتشافات المذهلة -بمقاييس زمنها بل وحتى بمعايير عصرنا هذا- يعدّها المستشرق الإيطالي المتخصص في التراث الفلكي الإسلامي كارلو نلّينو من “أجلّ آثار العرب في ميدان الفلكيات، ومما يدل على عنايتهم بترقية العلم المحض وعلى مهارتهم العجيبة في الأرصاد”!!

ويفيدنا نلينو بأن الطريقة التي تمت بها عملية الرصد المأمونية وردت في الكتب العربية على صورتين؛ الأولى في كتاب «الزيج الكبير الحاكمي» للفلكي عليّ ابن يونس الصَّدَفي المصري (ت 399هـ/1009م) الذي طُبع لأول مرة في باريس عام 1219هـ/1804م، وقد ذكر فيه ابن يونس أن المأمون أسند مهمة معرفة طول قُطر الأرض إلى مجموعتين من علماء الرصد والفلك والمساحة.

وفي ذلك يقول: “وأمر [المأمونُ] علي بن عيسى الأَسْطُرْلابي (ت 275هـ/888م) وعلي بن البُحْتُري (ت بعد 214هـ/829م) بمثل ذلك (= مثل عمل فريق سَنَد) فسار إلى ناحية أخرى. قال سَنَد بن علي: فسِرتُ أنا وخالد بن عبد الملك المَرْوَرُّوذي إلى ما بين [مدينتيْ] واسط وتَدْمُر، وقسنا هنالك مقدار درجة من أعظم دائرة تمرّ بسطح كرة الأرض فكان سبعة وخمسين مِيلا (المِيل العربي = 1973.2 مترًا)، وقاس علي بن عيسى وعلي بن البحتري فوجدا مثل ذلك، وورد الكتابان من الناحيتين في وقت بقياسين متفقين”.

ويحدثنا القاضي صاعد بن أحمد الأندلسي (ت 462هـ/1071م) -في كتابه ‘طبقات الأمم‘- عن محورية قياسات هؤلاء الفلكيين في تاريخ علم الفلك الإسلامي فيقول إن “أرصادهم أول أرصاد كانت في مملكة الإسلام”!!

ويقرر نلينو أنه بمقاييسنا المعاصرة يقدَّر قياسُ طول درجة واحدة عند فلكيّي المأمون بما يساوي 111815 مترًا، وعلى هذا فإن طول محيط الكرة الأرضية يساوي 41248كم. وهو تقدير قريب للغاية من محيطها الفعلي -عند خط الاستواء- الذي يُقدر في يومنا هذا بـ40075كم.

ولذا قال نلّينو محقا إن هذا الإنجاز العلمي -الذي استطاع حساب قطر الأرض بطريقة علمية بقياس مساحة تمتد نحو 1000كم بين واسط العراقية (قرب مدينة الكوت اليوم) وتدمر السورية- هو “أول قياس حقيقي أُجري كله مباشرة، مع كل ما اقتضته تلك المساحة من المدة الطويلة والصعوبة والمشقة، واشتراك جماعة من الفلكيين والمسّاحين في العمل؛ فلا بد لنا من عداد ذلك القياس من أعمال العرب العلمية المجيدة المأثورة”.

وأكد استنتاجاتِ نلّينو المؤرخُ وِلْ ديورانت بقوله عن مجهود المنهجية العلمية الصارمة لفريق المأمون العلمي: “لم يكن هؤلاء الفلكيون يقبلون شيئاً إلا بعد أن تثبته الخبرة والتجارب العلمية، وكانوا يسيرون في بحوثهم على قواعد علمية خالصة، وكتب أحدهم -الفرغاني من أهل فرغانة (تقع اليوم بأوزبكستان)…- كتاباً في الفلك ظل مرجعاً تعتمد عليه أوروبا وغربي آسية سبعمئة عام”!!

أما كراتشكوفسكي فيحدثنا عن الغرض الأساسي من هذين المرصدين وأثرهما التاريخي في تصحيح نتائج الأعمال الفلكية اليونانية، بل وشِبْه القطيعة مع هيمنة إرثها؛ فيقول: “وقد تركَّز مجهود المرصدين في تحقيق جميع معطيات «المَجَسْطي» تحقيقا علميا، وساق هذا إلى تحديد الموقع الجغرافي لجميع النقاط الهامة من جديد…؛ وتقرير فلكيي عصر المأمون في تحديد المواقع الجغرافية… [الذي] يُعْرَف.. باسم «الزيج المأموني المُمْتَحَن»، وهو وإن لم يصلنا في صورته الأصلية إلا أن أثره كان بليغا كما يتضح من المصنفات المماثلة لمعاصريْه: الخوارزمي والفرغاني.

ومن الطريف ملاحظة أنه لا يخلو من رد فعل معيَّن ضد التأثير المطلَق للعلم اليوناني، فهو خُلْوٌ تماما من أية أسماء من أسماء العالم الكلاسيكي، كما أن القليل من الأسماء الأعجمية الواردة فيه إنما يرتفع إلى مصدر سرياني”.

ولئن تمكن فلكيو المأمون العباسي من معرفة قُطر الأرض من خلال تجربة عملية، اعتمادا على معرفة عدد أميال درجة واحدة؛ فإن البِيروني حدد -في كتابه “الأَسْطُرْلاب”- قياس نصف قُطر الأرض بواسطة علميْ حساب المثلثات والفلك مجتمعيْن، فانتهى إلى أنه يقدَّر بـ6338.80كم بينما القياس الحقيقي لنصف قطر الأرض المعروف حالياً يساوي في المتوسط 6370.98كم.

طفرة فاطمية

وفي مصر الفاطمية؛ كانت أهم الدراسات الفلكية تلك التي تمت على يد عليّ بن أحمد بن يونس الصَّدَفي المصري (ت 399هـ/1010م) الذي ينتمي إلى أحد أشهر بيوتات الثقافة والعلم الشرعي في الإسلام، وكان هو -وفقا للإمام الذهبي (ت 748هـ/1347م) في ‘تاريخ الإسلام‘- أحدَ من تُؤخذ عنهم مرويات الحديث النبوي؛ لكنه اهتم بالفلك وعلم النجوم حتى أفنى فيه عُمره وصار عبقريا حقيقيا في هذا الميدان، حتى أنشأ له الخليفة الفاطمي العزيز بالله (ت 386هـ/997م) وابنه الحاكم بأمر الله (ت 411هـ/1021م) مرصدا فوق جبل المقطّم شرقي القاهرة حوالي سنة 380هـ/990م.

ويصف المؤرخُ ديورانت ابنَ يونس المصري بأنه “أعظم علماء الفلك المسلمين”؛ لأنه بعد أن “ظل يرصد السماء سبعة عشر عامًا أتمّ «الأزْياج الحاكمية» التي هي جداول توضح حركات الكواكب ومواقيتها، وحدد بدقة -أكثر من ذي قبل- مَيْلَ مستوى الفلك ومبادرة الاعتدالين، وزاوية اختلاف منظر الشمس”.

ويقصد ديورانت بـ«الأزياج الحاكمية» كتابَ ابن يونس الأشهر في علم الفلك المسمَّى «الزِّيج الحاكمي الكبير»، والذي عنْوَنَه بنسبته إلى الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، وهو مؤلَّف ضخم حسب المؤرخ ابن خلّكان (ت 681هـ/1282م) الذي رآه وأشاد به؛ فقال عنه: “وهو زيج كبير رأيته في أربع مجلدات، بسَط القول والعمل فيه وما أقصرَ (= قصّر) في تحريره، ولم أَرَ في الأزياج -على كثرتها- أطولَ منه، وذكر أن الذي أمره بعمله وابتدأه له العزيز أبو الحاكم صاحب مصر”.

ورغم ضخامة هذا المصنَّف الفلكي –الذي يتكون من مقدمة وواحد وثمانين فصلا- فإنه “لم يُحفَظ منه سوى ما يزيد قليلا على النصف”؛ حسب مورلون في بحثه ‘علم الفلك العربي الشرقي بين القرنين الثامن والحادي عشر‘.

وفي هذا الزِّيج عكف ابن يونس على دراسة وتحقيق كافة الأزياج السابقة عليه في العراق وفارس ودمشق وجنوبي الأناضول وفي المغرب والأندلس، ودفعه إلى ذلك ما عُرفت به الدولة الفاطمية من عناية بعلوم الفلك، كان من أبرز دوافعها “أن القانون الفاطمي قد حدد بداية الشهر (= القمري وخاصة رمضان والعيديْن) طبقًا للأرصاد الفلكية”؛ طبقا لما جاء في بحث عن الحاكم بأمر الله للمستشرق الفرنسي ماريوس كانار (ت هـ1403/1982م) منشور ضمن كتاب ‘موجز دائرة المعارف الإسلامية‘ الصادر عن مؤسسة «بريل» الهولندية.

كل هذا هيّأ لابن يونس الخروجَ باستنتاجات شديدة الدقة “وُضعت نتائجُها تحت تصرف العلماء [الأوروبيين] بفضل الترجمة في بداية القرن التاسع عشر (الميلادي/الـ13هـ)”؛ طبقا لمورلون. وقد استخدم ابن يونس -في محلِّ عمله بمرصد المقطم- المنهج العلمي المقارن الذي لا يطمئن صاحبه لما وصل إليه العلماء الفلكيون قبله إلا بعد دراسة وتجربة.

فهو يقول في ‘الزيج الحاكمي الكبير‘: “إني لمّا خشيتُ أن يقع الإشكال في بعض ما ذكرتُ في هذا الزيج، وفي بعض ما ذكر غيري، وذلك عندما يؤدي إليه اختلاف الرسائل؛ احتجتُ إلى إبانة المواضع التي وقع السهو فيها والغلط على بعضهم، لِمَا الإنسانُ حقيقٌ (= جدير) به من التقصير”!! ويفيدنا ريجيس مورلون بأن “دقة أرصاد ابن يونس… استُخدمت من قبل علماء معاصرين -على سبيل المثال- من أجل معرفة أفضل للتسارع القرني للقمر”.

ومن أمثلة ذلك الاستخدام ما ذكره أحمد فؤاد باشا –في كتابه السابق- من أن عالم الفلك والفيزياء الفرنسي بيير سيمون لابْلاس (ت 1242هـ/1827م) استعمل أرصاد كتاب «الزيج الحاكمي» في “تحديد ميل دائرة البروج والاختلافات بين المشتري وزُحَل”.

وقد تمكَّن ابن يونس من رصد كسوفيْن للشمس عاميْ 366-367هـ/977-978م؛ فكانا “أولَ كسوفيْن سُجِّلا بدقَّةٍ متناهيةٍ وبطريقةٍ علميَّةٍ بحتة، إذ قام برصد الكسوف وارتفاع قرص الشمس قُبيل الكسوف وبعده. ولقد كان يلقَّب عند علماء العرب والمسلمين ببطلميوس الثاني، وقد اطلع على كُتُبه غاليليو (ت 1032هـ/1642م) وبيكون (روجر بيكون المتوفى 691هـ/1292م)”؛ طبقا لما جاء في المؤلف الجماعي الذي أصدرته مكتبة الإسكندرية بعنوان: «إسهامات الحضارة العربية والإسلامية.. (2) في علوم الفلك – من واقع المخطوطات العلمية بمكتبة الأزهر».

كما أن ابن يونس “حَسَب مَيْلَ دائرة البروج فجاء حسابه أقربَ ما عُرف [إلى الدقة] حتى أُتقِنت آلاتُ الرصد الحديثة”؛ وفقا لمنصور جرداق. وتقول ‘موسوعة علم الفلك في العصر الإسلامي‘ إن ابن يونس رصد أكثر من عشرة آلاف مدخل لمواقع الشمس لعدة أعوام، مستعملًا “أَسْطُرْلابًا كبيرًا” بلغ قُطره حوالي 1,4 متر!!

ونظرا لدقة نتائج ذلك الرصد؛ فقد بقيت ملاحظات ابن يونس لخسوف القمر مستعملة لقرون، بما في ذلك لدى الأوروبيين حتى بداية الـ13هـ/الـ19م؛ كما سبق القول. أما ملاحظاته الأخرى فألهَمت عالمَ الفلك والفيزياء الفرنسي بيير سيمون لابْلاس (ت 1242هـ/1827م) في إبداع نظريتيْ اعوجاج مسير الشمس، وعدم المساواة بين المشتري وزُحَل.

حقبة ذهبية

وإذا كان ابن يونس المصري قد أتم عملا مهمًّا في الأزياج ورصْد الكسوف والخسوف، وتصحيح الأغلاط العلمية الفلكية التي سبقته؛ فإن معاصره عبد الرحمن الصوفي الرازي (ت 376هـ/986م) يعدّ من أهم علماء الفلك المسلمين الذين اهتموا برصد صور السماء.

وكتابه «الكواكب الثابتة» أو «صور الكواكب الثابتة» يعدّ من أحسن وأتقن الكُتب التي وُضعت في علم الفلك حتى عصره؛ فقد ذكر الصوفي في هذا الكتاب “جميعَ صور السماء ورسَمها بالألوان، وشرح أشكالها وبيّن خصائصها، واستدرك على العلماء السابقين عددًا منها، وضبط كثيرًا من مقاديرها، ثم لم ينسَ أن يجمع أسماءها العربية المعروفة عند البدْو” قبل الإسلام؛ طبقا للدكتور عمر فرُّوخ (ت 1408هـ/1987م) في ‘تاريخ العلوم عند العرب‘.

ويذكر العلّامة الفلكي منصور جرداق -في كتابه ‘مآثر العرب في الرياضيات والفلك‘- الأهمية التاريخية لـ”جدول مطالع النجوم الثوابت وميلها” الذي ألفه الصوفي؛ فيقول: “ولهذا الجدول منزلة رفيعة عند علماء هذا العصر، [فهم] يرجعون إليه في مقابلة مواقع الكواكب وتحقيق حركاتها إلى هذا اليوم، وهذا أكبر دليل على دقة أرصاده وإتقانها وشدة ضبطها وثقة العلماء بها”.

وللبرهنة على دقة أرصاد الصوفي؛ يحدثنا جرداق -في ‘أصول علم الفلك الحديث‘- عن أن هناك “مجاميع من النجوم تعرف بالقِنْوان (= العناقيد) الكروية…، وأشهرها «القِنْوُ العظيم» في «كوكبة هرقل» الذي يبلغ عدد نجومه نحو مئة ألف نجم، وهذا القِنْو بالجهد يُرَى بالعين المجرَّدة، وقد عرفه الفلكيون القدماء ودعاه عبد الرحمن الصوفي «لطخة سحاب»…، ونورُ كل نجم من نجومه نحو مئة مثلِ نور شمسنا، ومع ذلك فنحن لا نكاد نرى القنو بالعين المجردة، وهذا دليل على عظم بُعده عنا، وتقدر مسافته بنحو ثلاثين ألف سنة نورية (= ضوئية)”!!

أما العلّامة الحسن بن الهيثم البصري (ت 430هـ/1040م) فهو من أشهر العلماء الموسوعيين في العلوم التجريبية في الحضارة الإسلامية، ويُعدُّ في صدارة مستخدمي المنهج العلمي لكشف وتصحيح الأخطاء الكبرى التي وقع فيها علماء الفلك اليونان، وعلى رأسهم بطلميوس في كتابه الأشهر «المَجَسْطي»، فقد تتبع كافة الأغلاط التي وقع فيها بطلميوس في كتاب النقدي الذي أسماه «الشُّكُوك على بطلميوس»، وهو عنوان ذو دلالة بليغة على اعتماد العلماء المسلمين لمقاربة “الشك المنهجي” قبل الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت (ت 960هـ/1650م).

وأهم ما يشتهر به ابن الهيثم عندنا الآن هو كتاب «المناظر في البصريات»، وهو -كما يقول ديورانت- يُعتبر “في أغلب الظن أعظمَ مؤلَّف في العصور الوسطى بأجمعها جرى على الأسلوب العلمي في طريقته وتفكيره”. ويضيف أن ابن الهيثم “اقترب -مع اختراع العدسة المكبِّرة- قرباً جعل روجر بيكن Roger Bacon (بيكون الإنجليزي المتوفَّى 691هـ/1292م)، ووتلو Witelo (الفيزيائي البولندي المتوفَّى نحو 714هـ/1314م) وغيرهما من الأوروبيين -بعد ثلاثمئة عام من ذلك الوقت- يعتمدون على بحوثه فيما بذلوه من الجهود لاختراع المِجهر والمرقب (= التلسكوب)”.

ومن اللافت الإعجابُ الشديد الذي نالته أعمال ابن الهيثم في ميدان البصريات والفلك من العديد من مؤرخي وعلماء الغرب؛ فديورانت يقول: “رصد ابن الهيثم صورة الشمس المماثلة لصورة نصف القمر وقت الخسوف على جدار قائم أمام ثقب صغير في مصراع شبّاك (= نافذة). وهذا هو أول ما ذُكر عن «الغرفة المظلمة» التي يعتمد عليها التصوير الشمسي بكافة أنواعه”.

ويجزم هذا المؤرخُ الأميركي بأنه “ليس في وسعنا -مهما قلنا عن ابن الهيثم- أن نبالغ في بيان أثره في العلوم الأوروبية: وأكبر ظننا أنه لولا ابن الهيثم لما سمع الناسُ قطُّ بروجر بيكُن؛ وها هو ذا روجر بيكُن نفسه لا يكاد يخطو خطوة -في ذلك الجزء الذي يبحث في البصريات (Opus Mains) دون أن يشير إلى ابن الهيثم أو ينقل عنه. والجزء السادس من هذا المؤلَّف يكاد كله يعتمد على كشوف هذا العالم الطبيعي ابن القاهرة” الفاطمية!!

وإذا تجاوزنا مؤقتا أهمَّ الأعمال الفلكية الإسلامية في القرن السابع الهجري/الـ13م، والتي سنعرِّج عليها قريبا -عند فلكيي الأندلس ثم في مبحث المراصد الفلكية- باعتبار أنها -مع ما جاء بعدها حتى منتصف القرن العاشر الهجري/الـ16م- تمثِّل وفقا لوصف المؤرخ جورج صليبا “العصر الذهبي للفلك الإسلامي”؛ فستلاقينا في بحر القرن الثامن الهجري/الـ14م جهود فلكية تاريخية في مسار تطوُّر علم الفلك لأحد أئمة هذا الفن، وهو العلامة علاء الدين علي بن إبراهيم الأنصاري الدمشقي المعروف بابن الشاطر (ت 777هـ/1375م).

فقد تخصص ابن الشاطر في دراسة علم الفلك حتى نبغ في ميدانه؛ فتمكن من تصحيح الأزياج القديمة واعتمد في زيج جديد صنعه على المنهج العلمي الرصين. ويؤكد المؤرخ العلمي وعالم الرياضيات الدكتور علي عبد الله الدفَّاع -في كتابه ‘رُوّاد علم الفلك‘- أن ابن الشاطر “قدّم نماذج فلكية في [هذا] الزيج الجديد قائمةً على التجارِب والمشاهدات والاستنتاج العلمي الصحيح”.

ويضيف الدفّاع أن عالم الفلك البولندي الشهير كوبرنيكوس (ت 950هـ/1543م) “لم يتورع عن ادعاء هذه النماذج لنفسه، ومع الأسف سايره من جاء بعده من علماء الغرب في هذا الادعاء”!! ولا يستثني الدفّاع من تعميمه ذلك سوى المستشرق الإنجليزي ديفيد كنغ الذي نشر مقالة في كتاب «قاموس الشخصيات العلمية»، وصرح فيها بأنه “ثبت له –في سنة 1390هـ/1970م أن كثيرا من النظريات الفلكية المنسوبة لكوبرنيكوس قد أخذها هذا الأخير من العالم المسلم ابن الشاطر، وفي 1393هـ/1373م عُثر على مخطوطات عربية في بولندا -مسقط رأس كوبرنيكوس- اتّضح منها أنه كان ينقل من تلك المخطوطات العربية وينسبها لنفسه”!!

وهو الأمر الذي أثبته أيضا باحثون غربيون في تاريخ علم الفلك منذ أواخر خمسينيات القرن العشرين، وتُوّجت جهودُهم تلك بـ”نشر مقال في مجلة «أيزيس» بقلم فكتور روبرتس… بعنوان: «نظرية ابن الشاطر لحركات الشمس والقمر: هيئة كوبرنيكية سابقة لكوبرنيك»”؛ طبقا لما أورده الدكتور جورج صليبا الذي خصص فصلا -في كتابه المذكور سابقا- لبيان الصلة الوثيقة بين “اكتشافات” كوبرنيكوس وعلم الفلك الإسلامي، وخاصة أعمال ابن الشاطر الدمشقي.

ووفقا للدكتور الدفّاع؛ فقد تمكن ابن الشاطر -على المستوى العملي- من صناعة «الأسطرلاب الجديد» وتصحيح «المَزاول» الشمسية، كما “صنع آلة لضبط وقت الصلاة سماها «البسيط» ووضعها في إحدى مآذن المسجد الأموي بدمشق. ووجّه ابن الشاطر اهتمامه الشديد إلى قياس زاوية انحراف دائرة البروج فانتهى إلى نتيجة مفرطة الدقة وهي 23 درجة و31 دقيقة؛ علمًا بأن القيمة المضبوطة -التي توصّل إليها علماء العصر الحديث باستخدام الأقمار الصناعية الفلكية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء- هي 23 درجة و31 دقيقة و19.8 ثانية، أي أن نسبة الخطأ في حساب العلامة ابن الشاطر تبلغ فقط 19.8 ثانية”.

وقد شاهد المؤرخ صلاح الدين الصفدي (ت 764هـ/1363م) أسْطُرْلاب ابن الشاطر حين دعاه إلى منزله بدمشق في شهر رمضان سنة 743هـ/1343م، وسجّل –في كتابه ‘الوافي بالوفيات‘- إعجابه البالغ بدقة صناعته، وجعل يُقْسِم بأن ابن الشاطر أكثر علما من اليونانييْن إقليدس (ت 265ق.م) وأرخميدس (ت 212ق.م) ومن الفلكي المسلم البارع نصير الدين الطوسي (ت 672هـ/1273م).

ثم قدّم لنا الصفدي وصفا مستفيضا لأسْطُرْلاب ابن الشاطر وما رُكّب فيه من أجسام آلية تحاكي الروبوتات في عصرنا، ومما جاء في وصفه له: “ودخلتُ إلى منزله… لرؤية الأسطرلاب الذي أبدع وضْعَه، فوجدته قد وضَعَه في قائم حائط في منزله…، وصورة هذا الإسطرلاب المذكور: قُطره مقدار نصف أو ثلث بذراع العمل تقريبا، يدور أبدًا على الدوام في اليوم والليلة -من غير رملِ رحى ولا ماء- على تحرّكات الفلك، لكنه نُسّق بتثاقيل قد رتّبها على أوضاع مخصوصة، تُعْلَم منه الساعات المستوية والساعات الزمانية بحركة واحدة وهذا من أغرب ما يكون…، وبالجملة فكلّ ما في رسائل الأسطرلاب من الأبواب والأعمال فإنه يظهر في هذا الأسطرلاب للعِيان، من غير عمل بوضع يد أو غيرها”!!

إسهام أندلسي

ولئن تطور الرصد في المشرق؛ فقد ازدهر أيضا استخدام الآلات الفلكية في منطقة الغرب الإسلامي على أيدي عديد من علمائه الفلكيين، وخاصة “الأندلس [حيث] بدأت النهضة العلمية الفلكية في منتصف القرن العاشر [الميلادي/الرابع الهجري]، وعطف أمراء قرطبة وإشبيلية وطُلَيْطِلَة على العلماء وشجعوهم على العمل” في أرصادهم وبحوثهم الفلكية؛ طبقا لمنصور جرداق.

ويخبرنا المستشرق البريطاني مونتغُمْري واتْ (ت 1427هـ/2006م) -في كتابه ‘فضل الإسلام على الحضارة الغربية‘- بأن الأندلس “لعبت دورًا عظيمًا في الأبحاث الرياضية والفلكية، وعن طريقها تمكن العلماء الأوروبيون من الاطلاع على مثل هذه العلوم الحية، وأقدمُ المسلمين [الأندلسيين] العاملين في هذه الميادين هو مَسْلَمة المَجْرِيطي (ت 398هـ/1009م)”، والمجريطي هذا منسوب إلى “مَجْرِيط” وهو الاسم المعرّب قديما للعاصمة الإسبانية مدريد.

ويضيف مونتغمري واتْ أنه “شهد النصفُ الأول من القرن الحادي عشر [الميلادي/الخامس الهجري] عالِميْن رياضيين فلكيين بارزينِ، هما: ابن السّمح (أصبغ بن محمد الغِرْناطي المتوفى 426هـ/1036م) وابن الصّفّار (أحمد بن عبد الله الغافقي المتوفى 426هـ/1036م)، وعالمًا فلكيًا هو ابن أبي الرجال (Abenragel)، ثم لم يظهر بعد ذلك علماء بارزون [بالأندلس] حتى منتصف القرن الثاني عشر [الميلادي/السادس الهجري] أو أواخره، حين تتابع ظهور فلكييْن هامّين في إشبيلية، هما: جابر بن أفلح (Gaber أبو محمد الإشبيلي المتوفى 540هـ/1149م) والبطروجي (Alpetraguis أبو إسحق الإشبيلي المتوفى 600هـ/1203م)”.

ذلك أن أبحاث هذين العالميْن الأندلسييْن “كانت مفيدة ومهمة جدا لأنها سهلت الطريق للنهضة الفلكية الحديثة”؛ طبقا لمنصور جرداق. وابن أبي الرجال -المذكور في النص السابق- هو أبو الحسن علي بن أبي الرجال الشيباني القيرواني (ت 454هـ/1063م)، وكانت تصانيفه من أعظم المصادر العلمية في أوروبا، حتى إن المستشرق نلينو يذكر أنه هو “صاحب كتاب «البارع في أحكام النجوم» الذي طُبعت ترجمته اللاتينية القديمة خمس مرات” في البلدان الأوروبية!!

ومن أوائل علماء الفلك بالأندلس محمد بن معاذ الجَيّاني (ت 442هـ/1051م) الذي “ألّف كتابا في الفجر والشفق، وعيّن ابتداء كل منهما وقت بلوغ الشمس 19 درجة تحت الأفق، وأحدثُ التقاويم تجعلها 18 درجة تحت الأفق! وحسَبَ علوَّ الهواء فوجده نحو 52 ميلا، والطريقة التي جرى عليها صحيحة يستخدمها العلماء في الوقت الحاضر”؛ حسب منصور جرادق الذي وهِم في نسبة هذا المؤلف إلى أبي الفتح عبد الرحمن الخازني (ت 530هـ/1136م)، والصحيح أنه للجياني الأندلسي.

وفي القرن السابع الهجري/الـ13م؛ نجد أحد متأخري عباقرة علم الفلك في الغرب الإسلامي وهو أبو علي المراكشي (ت 660هـ/1262م) الذي يذكر كراتشكوفسكي أن له كتابا بعنوان «جامع المبادئ والغايات إلى علم الميقات»، وقد أفرد القسمَ الثاني منه “لصناعة أجهزة الرصد وطريقة العمل بها، وهو يقدم لنا كشفا بأسماء مئتين وأربعين نجما رصدت عام 622ه/1225ـ1226م، هذا إلى جانب جداول العروض والأطوال لمئة وخمسة وثلاثين موضعا جغرافياً حقق منها بنفسه أربعة وثلاثين” موضعا.

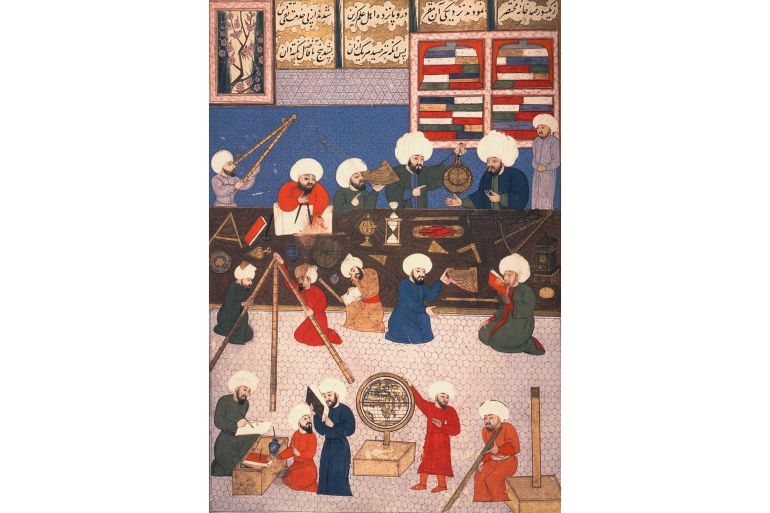

أكاديميات فلكية

لقد رأينا اهتمام المسلمين منذ عصر الأمويين بما يدور في السماء، انطلاقا من التوجيه القرآني الذي يدعو إلى التأمل في خلق السماوات والأرض، فقد كان الدافع -في أصله- إيمانيا ودينيا لتعلق معرفة حركات النجوم بتحديد مواقيت الصلوات اليومية، وبحساب الشهور والسنين لفرائض الزكاة والصيام ومناسك الحج وشعائر الأعياد، ثم امتزج بذلك الدافعِ الديني الشغفُ العلميُّ بتفسير الظواهر العلمية الكونية من كسوف وخسوف، وتحديد مقدار أقطار وأبعاد الكواكب والأجرام والشمس والقمر.

ولأجل تحقيق ذلك كله؛ كان على المسلمين أن يُنْشِئوا مواضع متخصصة لمراقبة حركة الكواكب والأجرام في السماء، وهي التي أسموها “المَراصد” أو “دار الرصد” أو “بيت الرصد” أو “الرصد خانة”؛ فالمراصد جمع مَرْصَد و”المرصد: موضعُ الرصد”؛ طبقا للإمام اللغوي الخليل بن أحمد الفَرَاهِيدي (ت 170هـ/786م) في معجمه ‘العين‘.

وأما من عملوا في هذه المراصد من علماء وباحثين في مجال الفلك فكانوا يُسمَّوْن “الرَّصَدَ.. والرَّصْدُ: الفعلُ” الذي يقومون به؛ وفقا لأحمد بن فارس الرازي (ت 395هـ/1006م) في كتابه ‘مجمل اللغة‘. وقد يُدعَون أيضا “الرُّصّاد” جمع رصّاد؛ فقد عرّف مؤرخ العلوم الإسلامية حاجي خليفة (ت 1068هـ/1657م) -في ‘كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون‘- بإحدى آلات الرصد الفلكي، ثم قال: “وهذه الآلة من مخترعات «الرُّصّاد» الإسلاميين”، أي المنتمين إلى الحضارة الإسلامية سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.

ولم يصل المسلمون بعلم الفلك إلى ما وصلوا إليه إلا بفضل تعدد المراصد في حضارتهم، وقد كانت هذه المراصد نادرة للغاية قبل العصور العباسية، وربما يكون اليونان أول من رصد الكواكب بآلات، وقد يكون مرصد الإسكندرية -الذي أنشئ في القرن الثالث عشر قبل الميلاد- هو أول مرصد كُتب عنه أو على الأقل بقيت أثارة من أعماله متداولة حتى وصلت إلى المسلمين؛ كما نفهمه من قول حاجي خليفة -في كتابه ‘سلّم الوصول إلى طبقات الفحول‘- إن “الحكيم أفطيمن الرياضي الإسكندري (ت نحو 421ق.م) كان رصّاداً خبيرا بعمل آلاتها (= المراصد)، اجتمع هو ومنطن (ت نحو 421ق.م) على الرصد بالإسكندرية وأثبتا ما تحققاه، فتداوله العلماء بعدهم إلى زمن بطلميوس الراصد بعدهما بالإسكندرية، وكان زمانهما قبله بخمسمئة وإحدى وسبعين سنة”.

ويُقال إن الأمويين ابتنوْا مرصدًا في دمشق، ولعل الشاهد على صحة ذلك ما توصَّل إليه علماء الفلك المعاصرون من أن أقدم “التصاوير أو الرسوم الفلكية جميعا هي تلك التي تمثل «دائرة البروج»، والتي وُجدت في مبنى أثري أموي يُعرف بـ«قصير عمرة»” الواقع اليوم بمحافظة الزرقاء الأردنية؛ طبقا للمستشرق الإسباني فيرنيه في بحثه السابق الذكر.

لكن الثابت أن الخليفة المأمون هو أول من أمر باستعمال الآلات في الرصد على نحو منهجي؛ فقد ابتنى -كما سبق القول- مرصدًا في منطقة الشماسية ببغداد سنة 214هـ/829م، وأتبعه بتشييد آخر أعلى جبل قاسيون بدمشق سنة 217هـ/832م. كما اشتهر أبناء عائلة موسى بن شاكر البغدادية -وهم ثلاثة علماء كانوا عباقرة في الفلك والرياضيات وتبناهم العباسيون في المجال العلمي- بإنشاء مرصد خاص بهم في منطقة الجسر ببغداد، ويبدو أنهم كانوا -بقيادة محمد بن موسى بن شاكر (ت 259هـ/873م)- ينافسون الفريق العلمي الذي عيّنه المأمون في مرصديْ الشماسية ببغداد وقاسيون بدمشق.

واقتداءً بتلك الجهود الفلكية الرسمية؛ اهتم عدد من كبار رجالات الدولة في بغداد -بعد تراجع قوة الخلافة العباسية- برصد النجوم والكواكب وحركاتها؛ إذْ يخبرنا ابن الجوزي -في ‘المنتظم‘- أن شرف الدولة البويهي (ت 379هـ/990م) أنشأ في عام 378هـ/989م مرصدًا ببغداد، فكان خبراؤه يقومون “برصد الكواكب السبعة في مسيرها وتنقُّلها في بروجها، على مثل ما كان المأمون فعله في أيامه، فبنى في دار المملكة (= قصره الملكي) بيتًا في آخر البستان مُحْكَماً، ورصَد ما كتب به محضرًا -فيه خطوط من يعرف الهندسة- بحُسن صناعة هذا الموضع لهذا البيت”.

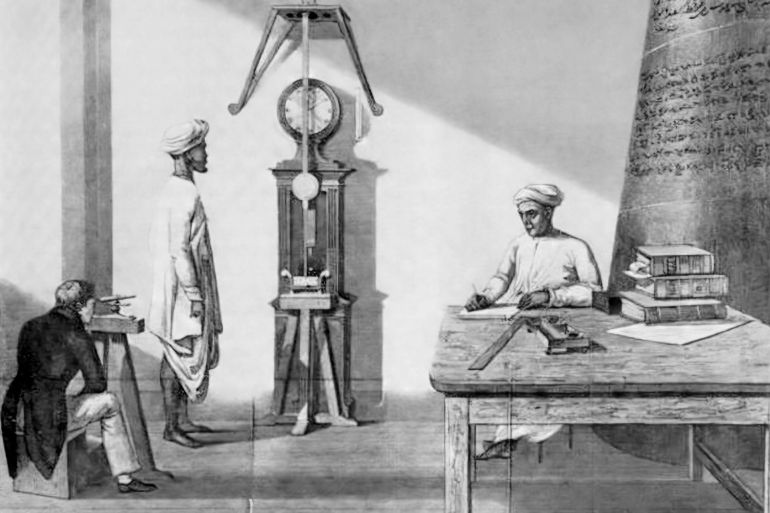

وقد رأينا انتشار هذه المراصد في معظم بقاع العالم الإسلامي في بغداد ودمشق والقاهرة والأندلس وسمرقند ونيسابور، بل هناك العديد من الآثار المتبقية لبعض هذه المراصد الإسلامية التي كانت أكاديميات علمية حقيقية، بحيث لا يقلّ دورها -في عصرها- عن الأكاديميات الغربية التي تحققت عبرها النهضة الأوروبية الحديثة، ذلك بأن “المرصد -كما المدرسة والجامع والمكتبة والمشفى- يمثل مؤسسة علمية وتعليمية عريقة لها دورها المهم في تطور العلم والمعرفة، قبل دورها التطبيقي العملي في تقديم الخدمات والمنافع إلى الفرد والمجتمع”؛ وفقا للباحث الأسترالي السوري الأصل سامر عكّاش في كتابه ‘مرصد إسطنبول: هدْم الرصْد ورصْد الهدم‘.

مراصد رائدة

وسنتوقف هنا قليلا عند ذكر أربعة من هذه المراصد تعاقبت في نشأتها بأقاليم الحضارة الإسلامية طوال نحو خمسة قرون، من مطلع القرن السادس الهجري/الـ12م إلى نهاية القرن العاشر الهجري/الـ16م.

1- مرصد القاهرة: ينقل المؤرخ تقي الدين المقريزي (ت 845هـ/1441م) -في ‘المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار‘- قصة بناء مرصد القاهرة الذي بدأ في إنشائه الوزير الفاطمي الأفضل بن بدر الجَمَالي الأرمني (ت 515هـ/1121م) على جبل المقطم شرقي القاهرة سنة 513هـ/1119م، وقد عهد بهذه المهمة إلى الطبيب والفلكي اليهودي أبي سعيد بن قرقة (ت بعد 513هـ/1119م) الذي كان “متولي خزائن السلاح والسروج والصناعات وغير ذلك”.

وقد أكمل أعمالَ بناء هذا المرصد الوزيرُ الفاطمي المأمون البطائحي (ت 519هـ/1125م) ولذلك نجده يُنسَب إليه في بعض المصادر التاريخية. ونفهم من النص الثمين الذي ينقله المقريزي -عن أحد كُتب “الرصد” المفقود- أن ابن قرقة هذا استخدم لصنع آلات الرصد ومنها ذات الِحَلق “مئتيْ قنطار (القنطار = 143.8 كلغ) من النحاس الثُّجَر (= القِطَع)، وثمانين قنطارًا من النحاس القضيب الأندلسي، وأربعين قنطارًا من النحاس الأحمر، ومن الرصاص ألف قنطار، ومن الحطب ومن الحديد والفولاذ من الصناعة (= دار صناعة السفن) ما لعله يحتاج إليه”.

وخصص ابن قرقة غرفة لصهر النحاس والحديد والرصاص المستخدم في إنشاء مرصده، وهنا نجد التشابه الكبير بين آليات عمل مرصد القاهرة ومرصد مراغة الذي جاء بعده بنحو قرن ونصف قرن، كما نلاحظ عدم وجود فصل بين ورشة صناعة هذه الآلات -التي كان يُشرف على صنعها علماء الفلك أنفسهم- وآليات الرصد في غرفة أخرى.

وقد بلغ كبر حجم آلة الرصد المركزية المسماة «ذات الحِلَق» -التي صنعوها لمرصد القاهرة- حدًا جعلهم لا يتمكنون من إدخالها إلى المدينة إلا بمشقة عظيمة، بسبب ضيق عرض “باب النصر” شمالي القاهرة. وإذا علمنا أن عرض باب النصر يتسع لمرور سيارتين مع ممر ضيق بينهما؛ فسندرك الحجم الهائل لهذه الآلة!!

2- مرصد مراغة: أنشئ هذا المرصد في مدينة مَرَاغَة -الواقعة اليوم شمال غربي إيران- بأمر من وزير المغول العالم الفلكي نصير الدين الطوسي (ت 672هـ/1273م) سنة 657هـ/1259م، أي بعد سقوط بغداد بعام واحد. وشارك في تشييد مرصد مراغة أشهر علماء الفلك في ذلك العصر ومن عدة أقطار، في سابقة للتقليد العلمي المستقر اليوم والقاضي بتكاتف جهود العلماء من دول -وربما قارات عديدة- في إنجاز الأعمال الفلكية الكبرى.

وفي ذلك يقول مؤسسه الطوسي -في كتابه ‘الزِّيج الإيلخاني‘- طبقا لما نقله عنه المؤرخ ابن شاكر الكتبي (ت 764هـ/1362م) في ‘فوات الوفيات‘: “إنني جمعتُ لبناء الرَّصد (= المرصد) جماعةً من الحكماء، منهم: المؤيّد العُرَضي من دمشق (ت 664هـ/1266م)، والفخر المَرَاغي (ت بعد 657هـ/1259م) الذي كان بالموصل، والفخر الخِلَاطي (ت 682هـ/1283م) الذي كان بتَفْلِيس، ونجم الدين [بن دَبِيران] القَزْويني (ت 675هـ/1276م). وقد ابتدأنا في بنائه في سنة سبع وخمسين وستمئة (657هـ/1259م) بمراغة”.

وتورد الباحثة الإيرانية حميدة كريمي -في دراسة لها باللغة الفارسية بعنوان «مرصد مراغة أول وأكبر مرصد في إيران»- معطيات أثرية تكشف جوانب مهمة من الحياة العلمية للعلماء الفلكيين الذين عملوا داخل مرصد مراغة. فقد قام علماء آثار إيرانيون بأعمال حفريات في موقع مرصد مراغة سنة 1392هـ/1972م، ولاحظوا من بقايا الآثار المكتشفة لهذا المرصد أنه قُسّم إلى برج مركزي ومكتبة، ووحدات دائرية خماسية، وغُرف إقامة للعلماء، وبئر ماء ومسجد، وورشة خُصصت لسبك آلات الرصد التي كان غالبها يُصنع من النحاس.

وكان البرج المركزي الأسطواني -الذي يبلغ قطره 22 مترًا وسُمك جدرانه 80 سم- يحتوي على منصتين على كلا الجانبين، وكان ارتفاع هذا البرج الأسطواني ما بين 20 إلى 25 مترًا، وفي هذا البرج الخماسي الكبير وُجدت خمس وحدات دائرية، يبدو أنهم استخدموا في كل واحدة منها الأدوات الفلكية المستعملة في أبحاث الرصد.

3- مرصد سمرقند: زار قائد الدولة التيمورية المغولية أولوغ بك بن شاه رُخ (ت 853هـ/1449م) مرصد مراغة، ولما كان مهتما بعلوم الفلك والرياضيات فقد استوفد كبارَ علماء الفلك في عصره لبناء مرصد أعظم مكانة وشأنا واتساعا من مرصد مراغة في عاصمته سمرقند، وقد حدد المؤرخون المدة الزمنية لإنشاء هذا المرصد -الذي كان ضمن مجمع ضم مسجدا ومدرسة ومكتبة وخانقاه (مدرسة صوفية) وغيرها- بما بين أعوام 824-830هـ/1422-1428م.

وقد أشرف على إنشائه والعمل فيه فريق من كبار علماء الفلك آنذاك يرأسه الفلكي غياث الدين جَمْشِيد بن مسعود الكاشي (ت 832هـ/1429م) الذي “كان معظَّما عند السلطان أولغ بك، وهو الذي كان سببا لوضع الرصد وتجويد «الزيج الأولوغْبَكي»”؛ حسب حاجي خليفة في ‘سُلّم الوصول إلى طبقات الفحول‘.

وكان من أعضاء الفريق العلمي الذي ساعد الكاشيَّ في تأسيس هذا المرصد: صلاح الدين موسى شاه بن محمد المعروف بقاضي زاده الرومي (ت بعد 840هـ/1436م)، ومُعين الدين الكاشي (ت بعد 840هـ/1436م)، وعلاء الدين علي بن محمد القَوْشَجي (ت 879هـ/1474م)؛ فضلا عن دعوة أولوغ بك لأكثر من 60 عالما آخر من علماء الفلك والرياضيات إلى مرصده الذي يحدد ديورانت مكانته في تاريخ علم الفلك بقوله: “كان آخرُ تقدُّمٍ أو محاولة نشيطة في الفلك الإسلامي في سمرقند حين صاغ راصد النجوم في مرصد أولوغ بك في سنة 1437 (ميلادية/841هـ) الجداول الفلكية التي حظيت بأعظم التقدير في أوروبا حتى القرن الثامن عشر” الميلادي/الـ12هـ.

واستطاع أولوغ بك نفسه أن يستنبط لفريقه الفلكي آلات جديدة تعينهم في بحوثهم الفلكية، بل إنه شارك هؤلاء العلماء في كتابة «زيج كوركاني» أو «زيج جديد سلطاني» الذي كان هدفه تصحيح أغلاط الجداول الفلكية التي أخطأ فيها اليونان ومن جاء بعدهم، والذي “بقي معمولا به ومعترَفا به بين المنجمين (= الفلكيين) في الشرق والغرب بضعة قرون”؛ وفقا لما ورد في كتاب ‘تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك‘ لمؤرخ العلوم التجريبية قَدْري طُوقان (ت 1391هـ/1971م) الذي يضيف أن مؤرخي علم الفلك الإسلامي يقرُّون “بأن هذا الزيج هو من أحسن الأزياج وأدقها”، وقد “طُبع لأول مرة في لندن في عام 1650م ونُقل فيما بعد إلى اللغات الأوروبية، ونُشرت جداوله بالفرنسية سنة 1847”.

وقد ذهب هذا المرصد العظيم ضحية الصراع السياسي بين أولوغ بك -الذي كان أيضا عالما فقيها وقارئا للقرآن بالقراءات السبع حسب طوقان- وابنه عبد اللطيف (ت 854هـ/1450م) الذي تمرد عليه، وكان شديد النقمة على هذا المرصد مناكفةً لوالده واهتمامه البالغ بعلوم الفلك والتنجيم، ظنا منه أنها هي الدافع لاعتقاد والده أن ابنه سيكون سببا في تبديد مُلكه والتمرد عليه.

وحين قُتل أولوغ بك على يد ولده سنة 853هـ/1449م أصبح مرصد سمرقند عرضة للنهب والتدمير؛ وفقا لطوقان. وقد اكتُشفت آثار مرصد سمرقند على أيدي بعض المستكشفين الآثاريين الروس في حدود سنة 1326هـ/1908م. ومصير هذا المرصد العظيم يذكرنا بمخاطر تلبُّس الدوافع السياسية بالنزعات العلمية وتأثير ذلك على اطّراد ثمار البحث العلمي التجريبي، كما حصل لنظيريْه مرصد القاهرة الفاطمي السابق عليه ومرصد إسطنبول العثماني اللاحق به.

محطة فارقة

4- مرصد إسطنبول: هو مرصد أقامه العثمانيون بمنطقة غَلَطَة في الشطر الأوروبي من عاصمتهم إسطنبول، مستلهمين تجربتَه من سلفه مرصد سمرقند المغولي؛ إذْ “يبدو أن مرصد سمرقند الفلكي… كان له تأثير حاسم في إنشاء مرصد إستانبول عام 1577م (985هـ)، الذي يحتمل أن يكون بدوره السببَ في تطور المراصد في العالم الغربي ابتداءً من القرن السابع عشر [الميلادي/الـ11هـ] وما بعده”؛ وفقا المستشرق الإسباني خوان فيرنيه في بحثه السابق الذكْر.

فقد أُنشِئ مرصد إسطنبول في حدود سنة 983هـ/1575م بإشراف العالم الفلكي أبي بكر محمد بن معروف الأسدي الدمشقي (ت 993هـ/1585م) المشهور بتقي الدين الراصد، وبموافقةٍ وحماس منقطع النظير من السلطان العثماني مراد الثالث (ت 1003هـ/1595م).

وكان هذا المرصد “مؤسسة علمية وتعليمية كبيرة ضمّت -إضافة إلى برج الرصد الرئيس- كما تشير المصادر: مبانيَ لسكن العاملين، ومكاتب للفلكيين، وقاعة درس، ومكتبة، كما جُهِّز بإحدى آلات الرصد. وبهذا كان في ذلك الوقت- أحدثَ المراصد الإسلامية وأهمها وأكبرها”، بل “أظهرت إحدى الدراسات الحديثة أن أجهزة مرصد إسطنبول التي أشرف على تصميمها وبنائها تقي الدين بنفسه كانت -حين هدم السلطان مراد المرصد- مشابهة إلى حد كبير لتلك التي ضمها أحدث مرصد في أوروبا آنذاك”؛ حسب الباحث سامر عكّاش في كتابه ‘مرصد إسطنبول: هدْم الرصْد ورصْد الهدم‘.

ويقول المؤرخ التركي خليل إينالجيك (ت 1437هـ/2016م) -في كتابه ‘تاريخ الدولة العثمانية‘- إن السلطان مراد الثالث يوحي هدفه المعلَن بأنه “أسَّس هذا المرصد… لإصلاح جداول أولوغ بك [الفلكية التي وضعها علماء مرصد سمرقند قبل قرن]، وكان الوحيد من نوعه في العالم الإسلامي في ذلك الحين”.

أما الدوافع الحقيقية لإنشائه فـ”يبدو الآن أن السلطان مراد الثالث قد بنى هذا المرصد لأغراض تتعلق بعلم التنجيم أكثر من علم الفلك، ورغم وجود من يؤيد السلطان في هذا إلا أنه كانت هناك معارضة من مجموعة من العلماء تضم شيخ الإسلام ذاته، إذْ إنها كانت ترى [أن] هذا الاهتمام بعلم التنجيم وعلم الفلك يتعارض مع الدين ولا يجلب أية فائدة، مثله مثل السحر وكشف الطالع”؛ طبقا لإينالجيك.

ولن تتضح لنا صورة ما جرى إلا إذا استحضرنا مكانة “رئيس المنجمين” أو “منجِّم باشي” -الذي هو في هذه الواقعة العالم الفلكي الدمشقي تقي الدين الراصد- في النظام البيروقراطي للدولة العثمانية، ونفوذ كلمته الكبير لدى سلاطينها بحيث إن تأثيره قد يوازي واقعيا -أو حتى يفوق أحيانا عديدة- تأثيرَ “شيخ الإسلام” الذي هو المفتي العام للإمبراطورية.

ذلك أن رئيس المنجمين يُعدّ أحد رجال «الهيئة العلمية» التي يحتل نظريا ”شيخ الإسلام“ الرتبةَ الثانية فيها بعد “قاضي العسكر” أو قاضي القضاة، “ومهمته عند العثمانيين هي العمل بـ«الزيج» لتحديد أشرف الساعات لجلوس السلطان على كرسي العرش، وإعلان الحرب وتحرُّك الجيوش إلى الميدان، وتسليم الخاتم السلطاني للصدر الأعظم، وتدشين السفن…، والعناية بأمور الرصد. وكان السلاطين العثمانيون يتلقون إشارات المنجمين بالتقدير بوجه عام؛ فقد حرص السلطان محمد الفاتح (ت 886هـ/14481م) مثلا على أن يتحرك لفتح إسطنبول في الساعة التي حددها المنجمون. والمعروف كذلك أن بعض السلاطين العثمانيين -مثل مصطفى الثالث (ت 1187هـ/1774م)- كانوا لا يقومون بعمل من الأعمال إلا بإشارة من المنجمين”؛ وفقا للباحث التركي البروفيسور محمد إبشيرلي -في دراسة له عن “نُظُم الدولة العثمانية” منشورة ضمن كتاب جماعي صدر بعنوان ‘الدولة العثمانية.. تاريخ وحضارة‘ بإشراف أكمل الدين إحسان أوغلو.

وانطلاقا من هذا الدور المحوري لرئيس المنجمين في حسم القرارات المركزية وخاصة قرار إعلان الحرب في الدولة العثمانية، كما في عدد من الدول الإسلامية المعاصرة لها أو السابقة عليها؛ كان العثمانيون بقيادة مراد الثالث على استعداد للدخول في مواجهة حربية مع الدولة الصفوية في إيران، لكن السلطان خاف من أن يستغل الأوروبيون في الغرب انشغاله بالصفويين فيهاجموا دولته.

ويقال إن رئيس المنجمين تقي الدين رَصَدَ حينها “مذنَّبًا” في السماء فبشّر السلطان بانتصاره على أعدائه، وكان ذلك عاملا عجّل بقرار بناء مرصد إسطنبول، فكان بناء المرصد لخدمة “التنجيم” وليس لـ”علم الفلك” بصورة علمية على ما ظهر لعلماء وفقهاء الدولة حينها. ولهذا السبب سرعان ما أصبح المرصد في مرمى سهام النقد والاتهام، ثم إن انتشار الطاعون والتراجع العسكري أمام الصفويين جعل شيخ الإسلام ومفتي الدولة ولفيفاً من كبار العلماء يرون أن بناء هذا المرصد أصبح “يتعارض مع الدين ولا يجلب أية فائدة، مثله مثل السحر وكشف الطالع”؛ طبقا للمؤرخ إينالجيك.

وبعد مرور ثلاث سنوات فقط، كان جنود جيش الإنكشارية العثماني -وتحت تأثير خطاب العلماء وفتوى شيخ الإسلام واستسلام السلطة السياسية لموقفهم الغاضب- يدمرون هذا المرصد، ولعل ذلك هو ما قصده مؤرخ العلوم العثماني حاجي خليفة بقوله -في ‘سلم الوصول إلى طبقات الفحول‘- متحدثا عن رئيس المنجمين تقي الدين الدمشقي ومصير مشروعه الفلكي الرائد: “فباشر الرصدَ سنةً إلى أن أبطلَ عملَه بعضُ الحُسّاد، واختفى وخرج إلى طرف الشام ومات”!!

وقد وصف المؤرخ خليل إينالجيك لحظة هدم مرصد إسطنبول بأنها لحظة “انتصار التعصب”؛ إذ إن الانفتاح الذي عرفته الدولة العثمانية بدأ منذ هذه اللحظة -حسب رأيه- يتجه نحو التعصب الديني الذي أخذ في التنامي خلال القرون التالية، حتى وصلنا إلى مرحلة تكاد نظرة بعض علماء المسلمين فيها إلى علم الفلك وأدواته تقارب النظرة الكنسية القديمة.

ومن أعظم الأمثلة دلالةً على تلك الحال ما جرى في حادثة العالم الفلكي حسن بن حسين الأسكوبي (ت 1303هـ/1886م) الذي روى لنا خير الدين الزِّرِكْلي (ت 1396هـ/1976م) -في كتابه ‘الأعلام‘- قصتَه، فقال إن الأسكوبي كان يسكن المدينة المنورة وقد “أقام على سطح منزله مرصدا فلكيا جلبه من أوروبا فثار عليه علماء المدينة، ونظم أحدهم (عبد الجليل بَرّادة [المتوفى هـ1326/1908م]) رَجَزاً فيه، أولُه:

ما قولُكم في شيخنا الأسكوبي ** يبيتُ طولَ الليل في الراقُوب (= التلسكوب)

يرقُـب مـــنه الفَـــلَكَ الــدّوّارا ** مشابِهاً في فعله النصـــارى!

وهاجموا بيته فأنزلوا ما على سطحه من مناظير وأصطرلابات وزوايا، فاعتزل الناسَ ومرض حتى توفي”!!

مهارات تقنية

ومما يكمّل الصورة عن المراصد الفلكية الإسلامية الحديثُ عن الأدوات التي استخدمها العلماء فيها لإنجاز أرصادهم الفلكية؛ فتلك الآلات الفلكية بلغت من الدقة -في صناعتها وفاعليتها في إنجاز وظائفها- حدًّا جعل المسلمين يبدون كما لو أنهم أفرغوا كل جهودهم ومَلَكات إبداعهم في صنع الآلات الفلكية وحدها، وهو ما لاحظته المستشرقة زيغريد هونكه فقالت: “مهر العرب في صناعة الآلات وتركيبها…، لكن هواية صناعة الآلات عند العرب ظلت محصورة تقريبا في عمل آلات الرصد ومختلف الآلات الفلكية…، وقد بلغوا بها حد الكمال وأخذتها عنهم أوروبا وظلت تستخدمها حتى اختُرع المنظار البعيد” أي جهاز التلسكوب الحديث المخترع أوائل القرن الـ11هـ/الـ17م.

ويكفينا في معرفة وفرة ودقة الأدوات الفلكية التي استُخدمت داخل هذه المراصد وآليات عملها أن حاجي خليفة يفيد -في ‘كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون‘- بأن أبا جعفر محمد بن الحسين الخازني الصَّغَاني الخراساني (ت 379هـ/990م) -الذي عمل في ظل الدولة البويهية- كان من علماء الفلك الذين تناولوا مبكرا آلات الرصد الفلكية بالدراسة المستقلة في كتابه «الآلات العجيبة الرصدية».

ورغم فقداننا اليوم لهذا الكتاب الفلكي المهم؛ فإن حاجي خليفة يعطينا فكرة عن كيفية عمل الآلات التي يتناولها مصنَّف الصغاني، معتمدًا في ذلك على ما ذكره عالم الفلك العثماني تقي الدين الراصد الدمشقي -مؤسس مرصد إسطنبول- في كتابه «سدرة منتهى الأفكار في ملكوت الفلك الدوّار».

ويقول خليفة -في ‘كشف الظنون‘- إن “الغرض من وضع تلك الآلات: تشبيهُ سطح منها بسطح دائرة فلكية ليمكن بها ضبط حركتها، ولن يستقيم ذلك ما دام لنصف قُطر الأرض قدْرٌ محسوس عند نصف قُطر تلك الدائرة الفلكية، إلا بتعديله بعد الإحاطة باختلافه الكلي. وحيث أحسسنا بحركات دورية مختلفة وجب علينا ضبطها بآلات رصدية تشبهها في وضعها، لما يمكن له التشبيه، ولما لم يكن له ذلك، بضبط اختلافه”.

فهذه الآلات الرصدية -التي كان من آخر ما ألفه المسلمون فيها رسالة بعنوان: «آلات الرُّصّاد» للفقيه الفلكي عبد العلي بن محمد البِرْجَنْدي (ت 932هـ/1526م)- كانت مجسّمات صغيرة تُستخدم بطرائق محددة وعملية معقدة في تركيب هذه الآلات، وضبطها -وفق الحسابات الرياضية والفلكية- لقياس حركات الكواكب والنجوم الثابتة، والأوْج أو المسافات بين الأرض والقمر والأرض والشمس، ولكل غرض آلتُه المحددة لذلك، أو كما قال تقي الدين الراصد الذي عدَّد هذه الآلات معرِّفا بها وبوظائفها: “فمبقتضى تلك الأغراض تتعدد الآلات”.

وتأتي آلة «ذات الحِلَق» (الأَسْطُرْلاب الكروي) في صدارة آلات الرصد الفلكي، وهي مجموعة من الحلق المتداخلة كانت تُستعمل لتمثيل حركة السماء من أجل رصد الكواكب. وقد استطاع بعض الفلكيين إنشاءها من خمس حلقات أو ست، وربما وصلت إلى سبع وحتى تسع حلقات، وفي وسط هذه الحلقات المتداخلة نجد كُرةً تمثّل الأرض، وهذه الحلقات كل واحدة منها تمثّل موضعًا في الفلك

وقد شاهد هذه الآلة الرصدية أحد العلماء الذين زاروا “مرصد مراغة” بُعيد إتمامه، وسجّل لنا وصفَه لها المؤرخُ شهاب الدين ابن فضل الله العُمري (ت 749هـ/1348م) -في ‘مسالك الأبصار في ممالك الأمصار‘- ناقلا عن هذا الزائر قولَه: “فرأيتُ فيه من آلات الرصد شيئا كثيرا، منها: ذات الحِلَق، وهي خمس دوائر مُتخذة من نحاس: الأول دائرة نصف النهار، وهي مركوزة على الأرض، ودائرة معدّل النهار، ودائرة منطقة البروج، ودائرة العرض، ودائرة المَيْلَ، رأيت الدائرة الشمسية التي يُعرف بها سمت الكواكب، وأَسْطُرْلابا يكون سعة قطره ذراعا، وأَسْطُرْلابات كثيرة، وكتبا كثيرة”.

ومن الآلات الرصدية الأخرى التي ذكرها حاجي خليفة نقلا عن تقي الدين الراصد: “«ذات السَّمْت والارتفاع»: وهي نصف حلقة، قُطرها سطح من سطوح أسطوانة متوازية السطوح، يُعلم بها السمت وارتفاعها، وهذه الآلة من مخترعات الرُّصّاد الإسلاميين”.

وقد تعددت نماذج آلة «ذات السمت» تبعا لتنوع استخداماتها الفلكية والهندسية، ومن تلك النماذج الجهاز “المعروف باسم «السمت المربع» وقد كان موجودا في مرصد مراغة، وهو من أحسن وأدق الآلات وقد ركّبه جابر بن أفلح (الفلكي الأندلسي المتوفى 540هـ/1149م)، وهذا الجهاز هو الخطوة الأولى التي مهدت لظهور الجهاز الحديث المستخدم في قياس المساحات المعروف باسم «ثيودوليت» (Theodolite)”؛ وفقا لزيغريد هونكه. ويواصل تقي الدين تعداد الآلات الفلكية المعروفة في عصره؛ فيذكر أن “منها: «ذات الشعبتين»: وهي ثلاث مساطر على كرسي، يُعلم بها الارتفاع. ومنها: «ذات الجيب»: وهي مسطرتان منتظمتان انتظام «ذات الشعبتين»”.

وتُعد آلة «الأَسْطُرْلاب» من أهم الأدوات الفلكية التي استخدمها المسلمون بكثرة في عمليات الرصد الفلكية والرياضية على السواء. وعن الأَسْطُرْلابات يقول الكاتب الخوارزمي (ت 387هـ/998م) في كتابه ‘مفاتيح العلوم‘: “أنواع الأَصْطُرْلابات كثيرة، وأساميها مُشتقة من صورها، كالهلالي من الهلال، والكُرِّيّ من الكرة، والزورقي، والصدفي، والمسرطن، والمبطح، وأشابه ذلك”.

ووفقا للخوارزمي؛ فإن الأَسْطُرْلابات تنقسم إلى ثلاثة أنواع بحسب الغرض من استخدامها، فالنوع الأول يمثل مَسقط الكرة السماوية على سطح مستوٍ، ويعرف أيضاً بـ «ذات الصفائح»، أما النوع الثاني فيمثّل مسقط هذا المسقط على خط مستقيم، أو الأَسْطُرْلاب الخطي، ويسمى أيضاً “عصا الطوسي” نسبة إلى مخترعه المظفر الطوسي (ت 610هـ/1213م). والنوع الثالث الأَسْطُرْلاب الكُرِّيّ، ويمثل الحركة اليومية للكرة بالنسبة لأفق مكان معلوم دون استخدام لأية مساقط.

ولقد شاع استخدام الأَسْطُرْلابات في المراصد التي أنشأها المسلمون في بغداد ودمشق والقاهرة وغيرها، وأصبح مؤكدا لدى علماء الغرب -قبل نظرائهم الشرقيين- أن أبا إسحق الفَزاري -الذي ذكرنا سابقا أن الخليفة العباسي المنصور كلفه بترجمة كتاب زيج «السند هند» وتولي مسؤولية الرصد والفلك ببغداد- هو أول من صنع الأَسْطُرْلاب من العرب، وأول من ألف فيه كتابا أسماه «الأَسْطُرْلاب المسطح»؛ كما يقرر أحمد فؤاد باشا في كتابه المذكور سابقا.

ويذكر ديورانت أنه “أقيمت للفلكيين المسلمين آلات غالية الثمن لم تقتصر على الأَسْطُرْلاب، والكرات ذوات الحلق التي كانت معروفة لليونان الأقدمين…، وقد أدخل المسلمون على الأَسْطُرْلاب تحسينات كثيرة، ووصل [كثير] منها (= الأَسْطُرْلابات) إلى أوروبا في القرن العاشر الميلادي (الرابع الهجري)، وظلت شائعة الاستعمال بين الملّاحين حتى القرن السابع عشر (الـ11 الهجري). وقد طوّره العرب وأبدعوا صنعه، حتى أصبح بفضلهم أداة علمية وتحفة فنية معاً”.

وقد كتب مئات العلماء المسلمين في شرح كيفية استخدام الأَسْطُرْلاب وتطويره، منهم أبو إسحق إبراهيم بن يحيى التُّجِيبي الطُّلَيْطِلي المعروف بالزرقالي (ت 493هـ/1099م)، والذي يصفه الإمام الذهبي -في ‘تاريخ الإسلام‘- بأنه “كان واحد عصره في علم العدد والرصد وعلل الأزياج، لم تخرّج الأندلس أحدا مثله [في ذلك]، مع ثقوب الذهن والبراعة في عمل الآلات النجومية، وله رصْد (= مرصد) بقرطبة”.

وقد صنّف الزرقالي كتاب «العمل بالصفيحة الزيجية» الذي يُبيّنُ فيه كيفية استعمال الأَسْطُرْلاب على منهاج جديد بأسلوب سهل. ويبدو أن الزرقالي أدخل تحسينات على الأَسْطُرْلاب نفسه، ومما يدل على الدقة الكبيرة التي بلغها الرصد على يديه أنه كان “أول من جاء بدليل على أن حركة (مَيْل) أوْج الشمس بالنسبة إلى النجوم (الثوابت) تبلغُ بالثواني 12,04، بينما الرقم الحقيقي: 11.8″؛ طبقا لعمر فرّوخ في كتابه السابق. ويذكر المستشرق خوان فيرنيه -في بحثه المذكور أعلاه- أنه “ﺑﻌﺪ بضعة قرون بُعث هذا الأَسْطُرْلاب من جديد على يد جيما الفريزي (ت 962هـ/1555م) وأطلق عليه اسم ‘الأَسْطُرْلاب الكاثوليكي‘ (Astrolabum Catholicum)”!!

كما استخدم علماء الفلك المسلمون أثناء عملية الرصد آلة تُسمّى «رقاص الساعة» أو ما يُعرف بـ”البنْدول – Pendulum”، ويُعد ابن يونس المصري (ت 399هـ/1010م) هو مخترع هذه الآلة، وبذلك يكون قد سبق إلى صنعها العالمَ الفلكي الإيطالي غاليلي غاليليو (ت 1032هـ/1642م) بما يزيد على 600 سنة!! وكانوا يستخدمون «رقاص الساعة» لحساب الفترات الزمنية أثناء الرصد، ولقياس الزمن لكونه أدق من الساعات المتوفرة في ذلك العصر، واستُعمل بعد ذلك في الساعات الدقاقة”؛ حسب عمر فروخ.

لقد تقدم علماء الفلك المسلمون على نظرائهم ممن سبقوهم بفضل تجاربهم العلمية ومراصدهم، وساعدهم خاصة اهتمامهم بالمواقيت -لتحديد مواعيد الصلوات الخمس- في صناعة آلة “المِزولة” أو الساعة الشمسية، التي يُعيَّن بها الوقت بظل الشاخص الذي يُثبّت عليها. وأقدم مؤلَّف عربي حفظته لنا الأيام عن “المَزاول” وطرائق إنشائها واستخدامها هو كتاب للفلكي والرياضي محمد بن موسى الخوارزمي، الذي كان ضمن الهيئة العلمية الفلكية الرياضية التي رعاها الخليفة العباسي المأمون.

ويصف الباحث الألماني في تاريخ العلوم الإسلامية دافيد كينغ -في دراسته «علم الفلك والمجتمع الإسلامي» المنشورة ضمن الكتاب الجماعي “موسوعة تاريخ العلوم” المذكور سابقا- كتابَ ثابت بن قرة الحراني (ت 288هـ/901م) عن آلة “المِزولة” بأنه عمل شامل؛ ثم يقول: “إنه تحفة في الكتابة الرياضية… [إذْ] يعالج مؤلّفُ ثابتٍ هذا تحويلَ الإحداثيات بين مختلف الأنظمة المتعامدة على ثلاثة مستويات؛ الأفق، خط الاستواء السماوي، مستوى المِزْولة…؛ [وبذلك] يعطي ثابت صيغًا لتحديد ارتفاع الشمس تبعا للزاوية الساعية، وللمَيْلَ الزاوي، ولخط العرض الأرضي، ومن الواضح أن الحصول على هذه الصيغ قد تم بطرق إسقاطية، كما يُعطي صيغا أخرى لتحويل الإحداثيات يمكن تفسيرها بمزيد من السهولة بواسطة حساب المثلثات الكروي”.

وقد انتشرت “المزاول” في حواضر العالم الإسلامي؛ إذْ قلّما خلا مسجد منها سواء في ذلك المساجد الكبرى -كالمسجد المكي والنبوي والأقصى- وحتى أصغر مسجد في المناطق النائية. وكانت هذه المزاول تُنْحَت في حوائط معلومة من المساجد، ومن أشهرها “المِزولة” التي كانت في صحن المسجد الحرام بمكة المكرمة، “وهي من عمل الوزير الجَوَاد (محمد بن علي بن أبي منصور الأصفهاني المتوفى 559هـ/1164م) الذي يوجد اسمه مكتوبا في اللوح النحاسي المعمول لمعرفة الوقت، وهو بأعلى هذه المزولة [التي أقيمت سنة 551هـ/1156م]، ويقال لها أيضا: «ميزان الشمس»، وبينها وبين ركن الكعبة الشامي الذي يقال له «العراقي»: ثلاثة وأربعون ذراعا بذراع الحديد وثُمن ذراع (= 22 مترا تقريبا)”؛ طبقا لمؤرخ مكة تقي الدين الفاسي (ت 822هـ/1419م) في كتابه ‘شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام‘.

نظرتان دينيتان

في الوقت الذي حارب فيه الفقهاءُ المسلمون “التنجيمَ” القائم على دعاوى معرفة الغيب وأعمال الخرافة والشعوذة، واعتبروا ربط حركة الأفلاك والنجوم بحوادث ستقع في المستقبل ضربا من ضروب السحر المحرَّم والمجرَّم؛ فإنهم وقفوا مع المنهج العلمي التجريبي السليم الذي يجعل علم الفلك علما برهانيا تصبّ جهوده ومنجزاته في خدمة البشرية، بل ويعين على تأدية أربعة من أركان الإسلام المشكّلة للفرائض الدينية الرئيسية المرتبطة بمواقيت زمانية من صلاة وصيام وزكاة وحج.

ولذا ذكر الإمام الحسين بن مسعود الفَرّاء البَغَوي الشافعي (ت 516هـ/1122م) -في كتابه ‘شرح السُّنة‘- أن “المنهي عنه من علوم النجوم ما يدّعيه أهلُها من معرفة الحوادث التي لم تقع، وربما تقع في مستقبل الزمان، وهذا علم استأثر الله به لا يعلمه أحد غيره…؛ أما ما يُدرَك من طريق المشاهدة من علم النجوم -الذي يُعْرف به الزوال وجهة القِبلة- فغير داخل فيما نُهي عنه”.

وقد ميّز إمامٌ ومحدِّث عظيم مثل الذهبيّ (ت 748هـ/1347م) -في كتابه ‘زَغَل العِلْم‘- بين مضارّ التنجيم ومنافع علم الفلك تمييزا منهجيا جليًّا؛ فقال: “والحكمة (= الفلسفة) الرياضية فيها حقٌّ من طبائع هندسية وحساب ونحو ذلك، وفيها أباطيل وتنجيم وما أشبهه، فباطلها يؤذي المرءَ في دينه ويضلله، وحقها صَنْعةٌ وإتقان وتحريرٌ مما لا أجر فيه ولا وِزْر، والحكمة الطبيعية لا بأس بها لكنها ليست من علوم الدين، ولا مما يُتقرب به إلى الله ولا من زاد المَعاد (= الآخرة)، بل هي صَنْعة بلا ثواب ولا عقاب [إن خَلَتْ من النية الصالحة]، إذا كان صاحبُها سليمَ الاعتقاد عادلا خيِّرا كما رأينا جماعةً منهم، وقد يُثاب الرجلُ على تعليمها بالنية إن شاء الله تعالى”!

ومن اللافت أن كثيرا من علماء الفلك -في الحضارة الإسلامية- كانوا فقهاءَ وقضاةً ومؤذِّنين، وخاصة في الحقبة التي تلت القرن السادس الهجري/الـ12م، كما خاض كثير من الفقهاء في قضايا علم الفلك الشائكة كمثل ما سبق نقله عن ابن تيمية وإثباته الإجماع الفقهي على كروية الأرض، وكذلك تشكيك فخر الدين الرازي في نظرية بطلميوس بشأن مركزية الأرض في الأجرام السماوية (النظام البطلمي).

وكثيرا ما كانت مآذن المساجد -كما مرّ بنا- مقرات لنصب أجهزة رصد النجوم وحركة الأفلاك، كما كانت ساحات المساجد موئلا دائما لأهم آلات الحساب الفلكية -كالمَزاول وغيرها- ضبطا لمواقيت الصلاة، وكان ضمن الموظفين في جوامع الحواضر الإسلامية الكبرى خبير فلكي يسمّونه “المعدِّل” وله راتب شهري من ميزانية الدولة أو من أرصدة الأوقاف الخيرية، وتتلخص مهمته في تحديد أوقات الصلوات وإثبات بدايات الشهور القمرية.

بل إن المسلمين لم يجدوا حرجا في الصرف على أعمال الدراسات الفلكية من أموال الأوقاف المرصودة لصالح المجتمع باعتبارها أكاديميات علمية تفيده وتخدمه؛ فالمؤرخ صلاح الدين ابن شاكر الكتبي (ت 764هـ/1363م) يخبرنا -في كتابه ‘فوات الوفيات‘- أن مدير “مرصد مراغة” نصير الدين الطوسي “كان له في كل بلد نائبٌ يستغل الأوقاف ويأخذ عشرها، ويُحمَل إليه ليصرفه في جامِكِيات (= رواتب) المقيمين بالرصد ولما يحتاج إليه من الأعمال بسبب الأرصاد”!!

وفي الجهة الأوروبية المقابلة؛ يروي التاريخ العلمي حربًا شرسة شنّها رجال الكنيسة -في القرون الوسطى من التاريخ الأوروبي- على المشتغلين بعلوم الفلك، فقد كانوا يعتبرون الأرض مركز الكون بنص الكتاب المقدس، وحين أثبت الفلكي البولندي كوبرنيكوس أن الشمس هي مركز الكون والكواكب تدور حولها بما في ذلك الأرض، قامت ثورة كنسية ضده تتهمه بالهرطقة والكُفر، حتى من مُصلحيْنِ دينييْن شهيرين مثل مارتن لوثر (ت 953هـ/1546م) وجون كالفن (ت 973هـ/1564م).

فقد “رفض لوثر النظرية [الكوبرنيكية] حوالي عام 1530 (ميلادية/936هـ) قائلاً: «إن الناس يستمعون إلى مُنجّم مُحْدَث حاول التدليل على أن الأرض تدور، لا السماوات ولا القُبّة الزرقاء، ولا الشمس ولا القمر…، فهذا الأحمق يريد أن يقلب نظام الفلك كلَّه رأسًا على عَقِب! ولكن الكتاب المقدس ينبئنا بأن يشوع (= المسيح عليه السلام) أمر الشمس -لا الأرض- أن تقف»!! وأما كالفن فقد أجاب كوبرنيق (= كوبرنيكوس) بآية من المزمور الثالث والتسعين [من «سفر المزامير» في «العهد القديم»] تقول: «أيضاً تثبّتتْ المسكونةُ (= الأرض)، لا تتزعزع»! ثم تساءل [كالفن]: «فمن يجرؤ على ترجيح شهادة كوبرنيق على شهادة الروح القدس؟!»”؛ طبقا لما أورده ديورانت.

وقد عقدت المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه -في كتابها ‘شمس العرب تسطع على الغرب‘- مقارنة لطيفة بين موقف فقهاء الإسلام ورجال الكنيسة المسيحية من علوم الفلك، موضحةً الأساسَ الاعتقادي الذي صاغ نظرةَ كل فريق إلى المسألة ونظريتَه فيها؛ فقالت:

“إن اهتمام أوروبا المسيحية بالتأمل في السماء ونجومها وكواكبها كان ضعيفا جدا، بل كان المسيحي الأوروبي إذا نظر إلى السماء كانت نظرته مشوبة بسوء النية والشك في أولئك الذين يتأملونها، فكان الأوروبي يرميهم بأقبح التُّهم والسِّباب…؛ أما الإسلام فلم يهتم كثيرا بتأويلات النجوم والكواكب، ولاسيما أنه يرفض تقديس النجوم والأفلاك ويدعو إلى عبادة الواحد الأحد رب العالمين فاطر السماوات والأرض، لذلك حرّم الإسلامُ الاعتقادَ في أثر النجوم بالنسبة لطبيعتها، كما حرم الاعتقاد في الأثر المباشر للنجوم أو الصلاة لها.

لكن دراسة الفلك ضرورية؛ فالله جَلّ جلاله حض الإنسان على التأمل في السماء والنظر إليها، فباسم الله دُرِسَتْ [في الإسلام] حركاتُ النجوم وباسمه تعالى يبدأ كل بحث علمي، وهذه هي الميزة التي تحلى بها العرب (= المسلمون) وامتازوا على أوروبا المسيحية، وهذا هو المستوى العلمي الرفيع الذي حفظهم من التدهور والسقوط في… الخرافات التي [كانت] تهدد حياة المسلم العربي، كما نتبين ذلك من مؤلفات العرب الفلكية التي وصلت إلى أوروبا”!!

أما المؤرخ ديورانت فلا يكتفي بمجرد المقارنة بين هاتين التجربتين الدينيتين في التعاطي مع علم الفلك ورجاله؛ بل يتجاوز ذلك إلى الحديث عن التأثير الثوري العميق الذي أحدثته النظرة والخبرة الإسلامية في نظيرتها الغربية عبر الترجمات العلمية اللاتينية لمصنَّفات الفلك الإسلامية، ودورها المؤسِّس في النهضة العلمية الأوروبية حتى في مجال التصورات الدينية تجاه الفلك مما مهّد السبيل نحو التقبّل العلمي والمجتمعي لثورة كوبرنيكوس.

وفي ذلك يقول ديورانت: “إن تدفق النصوص العلمية من بلاد الإسلام واليونان [بواسطة المسلمين] كان له أعمق الأثر في استثارة العلماء [الأوروبيين] الذين بدؤوا يستيقظون من سُباتهم…؛ وإنّ ما كان لعلم الهيئة (= علم الفلك) اليوناني والعربي من شأن خطير قد أحدث -وكان لا بد أن يُحْدِث- توسُّعاً في علوم الدين، وفي تعديل أفكار العلماء عن الإله، وكان ذلك إرهاصا بتغييرٍ في هذه الناحية أوسعَ مدًى جاء بعد عهد كوبرنيق (= كوبرنيكوس)”!!

تأثير عالمي

وبسبب المنهج العلمي التجريبي، والبحث الدؤوب -كما رأينا- عن الدقة في القياسات الفلكية، وتطوير آلاتها وتحسين مناهجها؛ رأينا اهتماما عالميا بهذه المعرفة الفلكية العربية الإسلامية، على نحو دفع المستشرق غوستاف لوبون للجزم بأن “العرب هم الذين نشروا علم الفلك في العالم كله في الحقيقة”.

وتؤكد المستشرقة هونكه أن العرب لم يأخذوا “العلوم التي ورثوها عن طريق الاقتباس، كما أنهم أيضا لم يأخذوا الآلات العلمية ومواد العلم القريب دون مناقشة أو تحقيق، فمنذ البدء أدهشوا العالم بالحرية الموضوعية والشجاعة العلمية اللتين استقبلوا بهما نتائج السالفين وأقوالهم، ليشبعوها بحثًا ونقدًا وتفنيدًا وتحقيقًا للأخطاء ودحضها، وعملا دائبا في الحقل الجديد، ومن غير أن يُدْخِل الوَجَلَ إلى قلبهم اسمٌ كبير فيُرْهبهم”.

وقد كانت كبرى بوابات هذا الانتشار العالمي للإسهامات الفلكية الإسلامية هي البوابة الغربية اللاتينية؛ فقد بدأت تتسلل إلى البلاد الأوروبية من خلال مترجمين يهود ونصارى، كانوا يعيشون في العالم الإسلامي ويعرفون العربية واللاتينية.